ليس من الغريب في صناعة الأفلامِ أن تُكرّر اللقطة عدة مرات قبل أن يعتمدها المخرج. فنسمع حامل لوحة بيانات اللقطة المعروفة بـ«الكلاكيت» - تعني بالفرنسية اللوحة الطارقة، لأن انطباق جزئها الأعلى على الأسفل يعطي صوت الطرقة إيذاناً ببدء التمثيل - يصرخ عالياً: «كلاكيت مرة أولى، كلاكيت مرة ثانية» إلى أن يبلغ الأمر منتهاه. في التاريخ الذي لا يخلو من التكرار، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالنوائب، تحْضُرنا غزة التي طرقَتْها بعنفٍ سنابك خيل الغزاة وأصحاب الشرور الذين دكّوها بمجانيقهم وأعملوا فيها سيوفهم التي لم تذر طفلاً ولا امرأةً ولا رجلاً، مسالماً كان أو مقاتلاً لمرات عديدة. وفي خضمّ اللاانتظام كانت غزة تعود إلى العمران والعمار، في تناقضٍ ليس إلا جزءاً من سيرورة الوجود نفسه.

من الإسكندر إلى الـ«وَهْوَه»، كلبيون بمآرب شتى

أخذ أحد الفتية الغرّ من دير البلح في وسط قطاع غزة يتردد على مدينة غزة يومياً، لا لشيءٍ إلا لأن جامعته هناك. لم يلفت نظره حين ذاك إلا ثلاثة أشياء: اللوحات الإعلانية الكثيرة، وأن غزة ليست إلا دير البلح مضروبة في عشرة - أي أنها قرية كبيرة، وليست مدينة كتلك التي كان يمنّي النفس بها كلما شاهد فيلماً - وتمثالاً غريباً لطائر بلا وجه في ساحة فلسطين، حيث موقف سيارات الأجرة.

أخبره صديقه «الغزَّاوي» (أي ابن مدينة غزة بلسان أهل القطاع) أن التمثال لطائر الفينيق الأسطوري، «لأن غزة دُمِّرت سبع مراتٍ في التاريخ وكانت تنهض من تحت الرماد مثلما ينهض طائر الفينيق». وبينما كان الفتى القروي فاغراً فاه، عاجله صديقه شبه القروي ساخراً: «وماذا عن دير البلح يا ديراوي؟!» فردّ الفتى ظافراً: «لأن فيها دير الروم. ولما هزم صلاح الدين الصليبيين، أهداه الفلاحون عراجين من البلح، فأسماها دير البلح!». لكنّ المراهقين لم يقدرا على تسمية أولئك الذين «دمّروا غزة سبع مرات».

لاذ الفتى بساحة جارٍ له. هو عاملٌ ألقت به الظروف للعمل في إزاحة الأتربة، ثم الحفر والترميم ضمن فريق المدرسة الإنجيلية الفرنسية، التي قامت بعدّة حفريات في موقع القدّيس هيلاريون الأثري، أول دير شُيِّد في فلسطين في القرن الثالث الميلادي. أخبره الجار، الذي حظي بنصيب من الحفظ أكبر بكثير من نصيبه من القراءة، بأن غزة أبيدت عن بكرة أبيها مرةً على يد الإسكندر المقدوني، ثم أبيدت مرةً أخرى في عهد السلوقيين، وأخرى خلال إضرابات في العهد الروماني، وواحدةً على يد المغول، وأضاف الجار بأن غزة نالت من العثمانيين ما نالته من الإسكندر، وأن الإنكليز سوّوها بالأرض بعدما أفرغوا عليها كل مدفعيّتهم إثر انتصارهم على العثمانيين بعد خيانة الـ«وَهْوَه».

أما الـ «وَهْوَه»، فهي لغةٌ في «هَوْهَوْ»، أي صوت الكلب. والـ«وَهْوَه» لقبُ أحد المنبوذين الذي جعله الإنكليز، كما يقول أهل قطاع غزةَ، شيخَ قبيلتهِ بعدما دلّهم على طريق التفّوا منها على استحكامات الجيش العثماني خلف وادي غزة. أما مكافأة الإنكليز، فكثر فيها القول حتى اختلط الواقع بالخيال، إذ قيل بأن شرط مساعدته للجيش البريطاني كان تحقيق طلبه: بأن أعطوه فرساً راحت تعدو شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً ليُمَلِّكوه ما بين العَدوات الأربع، كما مَلَّكوه حتى سابع موجة داخل البحر!

لم يُسعف البحثُ الفتى، إذ لم يعثر على المرة السابعة بين دفّتَي ما استطاع الوصول إليه من كتبٍ، أو ما تناهى إلى مسامعه من أحاديث المحيطين به ممن يستأنس بآرائهم ورجاحة عقولهم. لم يخطر بباله أنه سيعيش لحظةً بلحظة وقائع تدمير غزة للمرة السابعة في التاريخ. لا غزة المدينة فحسب، بل قطاع غزة، القطاع المتبقي من قضاء غزة الذي التهمه نظام إسرائيل الصهيوني في غمرة نكبة 1948.

«العالم ينظر إلينا... سنضرب العدوّ بِقبضةٍ حديديةٍ من رجلٍ واحدٍ. هجوم!»

كانت تلك الكلمات من جملة ما قاله العميد إسحق (إيتسك) كوهن آمر الفرقة المدرعة 162 ليلة 26 تشرين الأول 2023، عندما أمر مرؤوسيه بعبور السياج شمال قرية بيت لاهيا، لبدء الاجتياح البري لقطاع غزة. لا نعلم ما الذي قاله الضباط الإغريق أو الرومان أو المغول أو العثمانيين كي يفلتوا الغرائز العدوانية البهيمية لدى جنودهم، لكننا نرى ونسمع بالصوت والصورة ما يقوله الصهاينة. وفوق ذلك كله، لا نراهم يجدون ضيراً في التبجح بالقول بأن العالم ينظر إليهم. لسنا ندري صراحة إن كان للسخرية من العالم، أو لأن العالم في نظرهم يقتصر على الطغم العنصرية المتصهينة.

وإذا كان إيتسيك كوهن قد قال عبر اللاسلكي: «شعب إسرائيل خلفنا ويثق بنا، وإننا سنصل إلى العدو ونقطع يده التي أراد بها خنقنا. لن نعجز عن أي مهمة، ولن يفلت منا أي مخرب، ولن نعود إلى بيوتنا حتى الانتهاء من إنجاز كل المهام» في سردية أخلاقوية تمزج البطولة والفداء في وعاء مفرداتي مهني، فإن مرؤوسه المقدم چال ليفي آمر اللواء 46 مدرع كان أوضح منه، إذ قال لجنوده: «لن نُبقي حجراً على حجر، وحيثما نَحلّ سيحلّ الخراب المطلق!».

وبالفعل، ينفذ الجيش الصهيوني ما كان يتدرب عليه، ويسعى بكل السبل لترجمة كل ما شُحن به كل عسكري منذ نعومة أظفاره إلى واقع مادي ملموس لا يقبل التأويل أو الإنكار. واقعٌ تريد إسرائيل أن تفرضه بالدم والنار، واقع الخراب والدمار والقتل والتنكيل الوحشي.

يقدّر حجم القوات الإسرائيلية الضالعة بشكل مباشر في الإبادة الجماعية في غزة حتى تاريخ كتابة هذا المقال، حوالي 80 ألف جندي عامل، و100 ألف جندي لأغراض الجبهة الداخلية. يضاف إليهم حوالي 45 ألفاً في حالة تأهب على طول الحدود مع لبنان، و30 ألف شرطي، و40 ألف مستوطن مسلح في الضفة الغربية، وقرابة 20 ألفاً من قوات الحرس الوطني، وحوالي 10 آلاف عنصر من حرس الحدود جلّهم في القدس.

علاوةً على ما تقدم، تعاقد النظام الصهيوني مع شركتين أمنيتين (أسوة بنظام الولايات المتحدة في العراق) الأولى إسرائيلية، وتدعى «CST»، والثانية أميركية وتدعى «Blue Raven»، وذلك لجلب مرتزقة من جميع أنحاء العالم للعمل في محيط قطاع غزة بين القوات المهاجمة والقوات المتمركزة داخل الأراضي المحتلة عام 1948. وأفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن متوسط ما يتقاضاه المرتزق 16 ألف دولار شهرياً.

لقد عقد الصهاينة أمرهم، وهم ماضون فيه مهما كانت التحليلات والرغبات والأماني والدعوات والتوقعات بتفكك إسرائيل والتأويلات بأن الهجرة منها ستكون آخر صفحة في تاريخها القصير رغبوياً، تدعمهم في ذلك كل أوساط المال القذر وكل قوى العنصرية والشر. وما استمرارهم حتى الآن، بعد ما قاله وزير حربهم يوآف غالانت بُعيد تشكيل مجلس الحرب المصغر بأنهم سيضربون غزة «ثم سيفرغون لضرب كل ما من شأنه أن يهدّد أمن إسرائيل»، إلا دليل على أنهم لا يخشون قول قائل، ولا لومة لائم.

لكن الأمر ليس هزيمة ولا نصراً، فالمرة السابعة ليست نهاية التاريخ، وسيناريوات اليوم التالي ليست سيناريوات حتمية النتائج، ويبدو أن الظروف على فظاعتها ستكون مهيّأة لجديد قادم لا محالة، أما جودة ذلك الجديد من سوئه فمتوقفة على ما يفترض أن تبذله الشخوص المناضلة في فلسطين ومن فلسطين، الشخوص التي لم تفعل فعلها بعد!

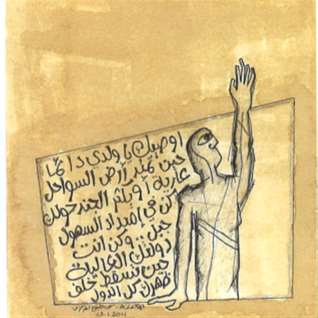

غزة... «كلاكيت» سابع مرة!

(أ ف ب )