نحن هنا أمام ما يقوله هيدغر عن الشعر، حين نفى كونه أسلوباً لصوغ الكلام المنمق، أو طريقة للعب بالكلمات أو حتى التعبير عن العذابات والمشاكل النفسية، بل هو يقول شيئاً أساسياً بالمطلق حول كياننا الخاص وإمكانية السكنى والتعايش مع العالم والكائنات كتلك الغيوم التي تخترع لها سبيتي نوعاً من الذاكرة الأنطولوجية التي تعيدها أيضاً إلى الطفولة: «تقول غيمة/ أنا ليلى/ سلكت الطريق الطويلة/ ترد غيمة/ أنا الذئب/ سلكت الطريق الطويلة/ تقول الطريق/ أنا التي لا تصل». لا يفلت الرَجل من تلك الهارمونيا في قطبيها الجاذب والطارد، فهو تارة «ممدد على السرير/ يرتدي بنطالاً وقميصاً/ يغلق أزراره جميعاً/ ويدير لها ظهره/ وهي على ذات السرير/ مرتدية سميك ثيابها/ وتدير له ظهرها/ في الحديقة/ الشمس مشرقة/ وعلى حبل الغسيل/ فستانها الشفاف/ وقميصه المفتوح/ يتعانقان»، وتارة «كنت لا أطفئ الموقد/ كي لا تنبت الشجرة من جديد/ ولا أفتح شبابيك الضوء/ كي لا تشير إليّ ثمارها/ وكنت لا ألامس يدي/ ولا أمسد بصماتي/ كي لا أوقظ الفتنة/ والسوار الذي يربط العظم بالأرض/ لم يكن سوى قطعة جليد/ كان هذا كله قَبلك».

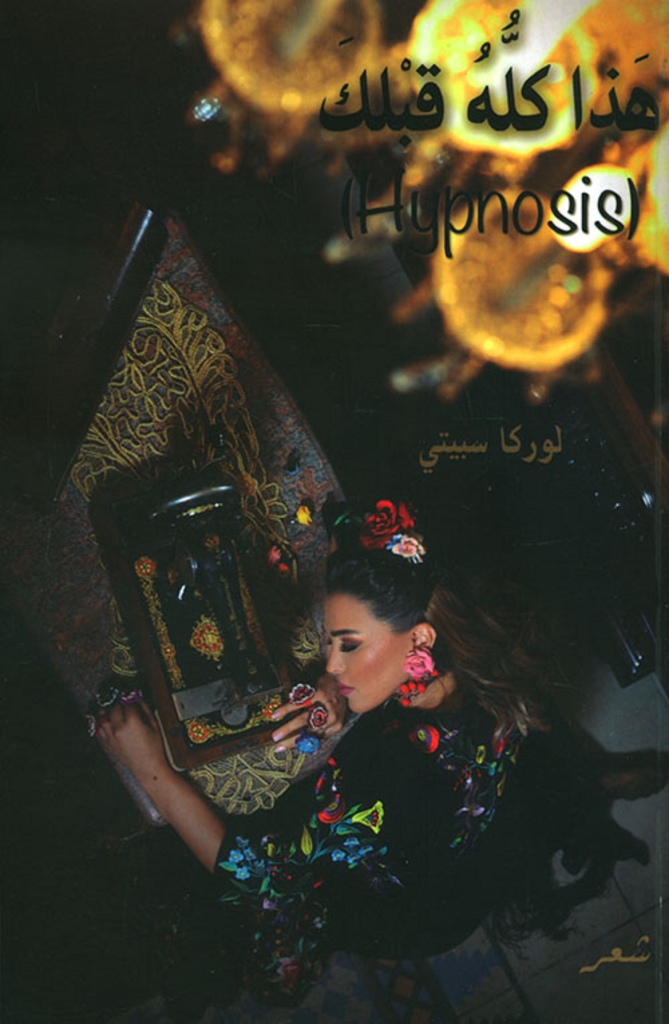

الشعر يظهر نفسه هنا مثل ذلك الفضاء الأول، حيث التمييز بين الظاهر والباطن، والسطح والعمق، والداخل والخارج لا لزوم له. هذا الفضاء الذي سعى ريلكه طيلة حياته إلى بلوغه، وسماه الفضاء «المشرَّع ــــ L›ouvert» أو الفضاء الداخلي للكون. لماذا هربت لوركا سبيتي إلى منطقة اللاوعي. ولماذا اختارت لنهر الشعر في «هذا كله قبلك» أن يصب في غير بحر الكتابة الواعية؟ لعل قراءة في بواعث الكتابة لدى الشاعرة تتعدى كونها محاولة فرويدية لاستنطاق اللاوعي والخروج بنوع من الكتابة السوريالية، وخاصة أن الشعراء السورياليين الفرنسيين قد استنفدوا عدداً لا بأس به من طرق التحايل على الوعي للوصول الى «الكتابة الآلية» عبر التجارب التي قادها زعيمهم أندريه بروتون في عشرينيات القرن الماضي مع كوكبة من الشعراء، أمثال: رونيه كروفيل، روبير ديسنوس، بول إيلوار، بينجامين بيريه، ماكس أرنست وغيرهم.

لا تبدو سبيتي في مجموعتها تحاول أن تستعيد تقليداً شعرياً آفلاً أو أن تمزج الشعر ببروتوكول معروف في علم النفس، لكن الجواب عن هذا السؤال الملغز هو ما سيعطي مجموعة سبيتي مكانها المتميز بين الكثير مما يكتب اليوم في قصيدة النثر اللبنانية والعربية. وفي الجواب سنعرف أن للشاعرة رؤية ما خلف الشعر، إذ لا شاعر (ة) بلا رؤية. يحمل زماننا اليوم بصمة العنف والكراهية التي تتمظهر في السيطرة المطلقة، والشاملة، والتوتاليتارية حتى، للنفعية، ولغياب أي سماع للإيقاع الداخلي للكون.

تجربة لا تنحاز للشعر «الذهني» أو للنوع العاطفي الانفعالي

تتم هندسة العالم اليوم كي لا يُسمع الشعر، وليتم تحويله الى حيادية لطيفة ولكن جبانة، أو إلى تشويش لا يضر ولا ينفع، أو إلى هامشية لا يمكنها أن تنقذ الحياة من قبحها، في زمن يبدو فيه الشعر حتى في الأوساط الأدبية أشبه بالولد الدميم الذي ينبغي إخفاؤه في الغرفة الخلفية. عالمنا اليوم بلعبته الاجتماعية والسياسية والثقافية ومنطقه المحتاج إلى الضبط والسيطرة يمقت الشعر... لأن الشعر يهدده في جذوره، ولأن الشعر وحده، متجاوزاً حتى الأديان في هذه النقطة، هو الوحيد الذي يملك نقاطاً للإرتكاز والمقاومة. الشعر هو الاستفزاز الحقيقي للواقع، وبالتالي الجرعة المضادة الوحيدة لسمّه. بالنسبة إلى الشعر، ما نسميه بتكرار غبي «عالم التطور، والحرية المنتصرة، والوعي العام» هو ليس سوى عالم ميت، أو عالم من الأموات. أو بالأحرى عالم حيث لا الموت يغيره ولا الحياة، عالم واحد وموحَّد. عالم يسير في كل يوم إلى التشابه ووحدة اللغة والتصورات والمفاهيم، عالم بلا شعر. عالم استيتيقي أكثر فأكثر تسوده راحة التفاهة المطمئنة. حسناً فعلت لوركا سبيتي بهروبها إلى منطقة اللاوعي في الكتابة، لأنه حيث التاريخ ينظّم ويثبّت ويصنّف، كان الشعر يضع علامات استفهام على هذا التقطيع والاجتزاء وتجميد الحس، لأن الشعر تكذيب للمعطى المباشر والموضوعي وجدلية تجعل كل ما تثبّته البداهة متحركاً. إنه ذلك الطفل ــــ المتسائل الذي لا يكلّ، على قول نيتشه، لأنه لم يخضع بعد لطغيان المعرفة وأحكامها المسبقة على الأشياء، أو تلك «الحرية الحرة» على رأي رامبو المتمردة على وقاحة اليقينيات ومحاولة إلغاء المجهول. شجاعة لوركا سبيتي أنها هربت من شمس الواقع التي تشرق وتغرب مثل أي كوكب تافه إلى «الشمس المقطوعة العنق» كما يصفها ابولينير. حين يتخلى مجتمع ما عن الخيال والشعر، فإنه يصير مستباحاً لهيمنة الخطاب المفهومي المحنط، والدلالة التي تدّعي الموضوعية، والاستسهالات والاختزالات التي ينتجها هذا الخطاب وإلى كل التدليس في وصف الواقع. «غيمة تلعب الغميضة/ مع غيمة لا تجيد الاختباء» الغيوم جميلة في السماء وفي «هذا كله قبلك».