اللافت هنا أن السرد لا يتوغل في شرح الحادثة، فنحن نقرأها فقط في النهاية، بل تصبح نتائج تلك الحادثة وما تركته من آثار داخلية على شخصياتها، هو ما يضعه الكاتب أمام أعيننا. فتصير الرواية مجرد خيالات لما يمكن أن تكون عليه الحكاية الأصلية. نتذكّر هنا ما قاله ألبيرتو مانغويل بأنّ «القصص هي تأويلاتنا عنها، ليست هناك قراءة بريئة».

وهنا يبني إيمانويل الذي هو الراوي الذي أراد الكاتب أن يروي حكايته، عالماً متخيلاً وهو يستعين بأمه وخالته وذكرياتهما ليبني تصوراً ما. هنا نعلم أن الرواية تريد أن تروي شيئاً ما غير واضح ولكنه حقيقي، فنتعاطف مع إيمانويل وهو يقصّ حكايته ونشعر أن جرحه أهم بكثير من سؤال ماذا حدث. أليس الأدب هو ذلك السؤال لا الإجابة؟

وكما قال إيمانويل عن أمه في أزمتها التي لم تستطِع فيها التمييز بين الماضي والحاضر، «لقد جعلتني شخصاً آخر». يدرك إيمانويل أن ما يعرفه عن أبيه غير صحيح، فالحقيقة غير ما كان يتخيله معظم الوقت، فقد كان أبوه متخيلاً، وهو أحد الجنود الذي لم يغتصب أمه فنسبت له ابنها. حتى هذه الحقيقة كانت متخيلة. وهنا المفارقة أن نكتشف في نهاية الأمر أن الخيال هو الحقيقة في قصتنا. حتى خاله لم يتجمّد في الغابة، بل قتله أحد الجنود، وهو ما جعله يعلم أنّ أمه تخلط الذاكرة بالخيال. يتركنا فريزيرو نتخيّل ماذا يمكن أن تكون مشاعر إيمانويل ولا يكتبها في رغبة منه بأن يشارك القارئ في الكتابة معه، وهذه هي مهمة السرد المبدع. يتّضح أن الرواية تريد أن تقول الشعر ولا تسرد أحداثاً فقط. تمرّ عبر ذاكرة الراوي لتضيء على جرح يشبه كل واحد منّا وهو سؤال: مَن أنا؟ لأنه سؤال لا بد من أنّه يطاردنا في كل مراحل الحياة وحتى حين نعرفه، يبقى غامضاً ومجهولاً، فما عرفه إيمانويل عن أبيه أو رحلته في معرفة ذلك، استغرق معظم صفحات الرواية وظلت النهاية مفتوحة أيضاً على احتمالات أخرى.

الجو الدرامي والمأسوي، لا يتوغّل في السوداوية، بل في آثار الألم

لكن الأم التي هي ضحية هنا، تخلط الذاكرة بالخيال، كأن هذا هو حالنا جميعاً. لا يفضل الكاتب أن يصف حالتها كأنها مرض ما، بل كأن ذلك هو الطبيعي أن يحدث ويصبح مهمة السرد هو أن يلقي الضوء على تلك المنطقة السرية والداخلية في جرحنا الإنساني وهو ما يجعلنا نشعر بالانفعال، لا يهمنا أحياناً مسار الأحداث، بل كم تقترب منا وتتقاطع مع أفكارنا ومشاعرنا. يستشهد الكاتب بقول جوزيف جوبير: «إنما الذاكرة هي المرآة التي نرى فيها الآخرين». قول يأخذنا بعيداً نحو محور الرواية وهو معرفة الآخرين لاكتشاف الذات أكثر. يتقصى إيمانويل في بحثه عن الآخرين كأنه يريد اكتشاف ذاته لأن سؤال «مَن أنا» مرتبط بالآخرين، وهذا هو المحور الذي نقرأ الرواية بحثاً عنه.

أما الجو الدرامي والمأساوي، فهو لا يتوغّل كثيراً في السوداوية، بل في آثار الألم. اللغة تحاول المرور قرب الجو المؤلم ولا تشرحه. نتذكر الكم الهائل من الروايات العربية التي تشرح وتكتب عن الواقع السوداوي والمرير من دون أن يكون هناك شعرية. وهذا بالطبع يجعل الكثير من الروايات اليوم متشابهة، خصوصاً روايات الديستوبيا العربية. وهذا يأخذنا إلى سؤال آخر: هل يكتب الروائي ليروي أم ليجعلنا نسأل؟ يجيب الروائي التركي أورهان باموق عن هذا السؤال بطريقته الخاصة حين يسرد كيف يسأله القراء دائماً: هل أنت بطل الرواية؟ فيشرح أن ذلك من جمالية الرواية أن تجعلنا نتساءل ما هو الحقيقي وما هو المتخيل في الرواية.

ويبدو أن ما يربط الراوي بالعالم الذي يتذكره في قريته البعيدة هو الوجوه والصور، كأنما هناك رحلة داخل هذه الصور واختلاق قصة حولها. إنّه تمازج الأدب مع الفوتوغرافيا، فنحن نتخيّل أن الكاتب يمسك ألبوماً يقلّبه، فتدور في رأسه الحكايات بينما يغيب وجه أبيه، فيخلق له صورة ملائكية عظيمة. ومن هنا يجعلنا الكاتب نتأمل لوحات ونركب نحن قصصاً عنها.

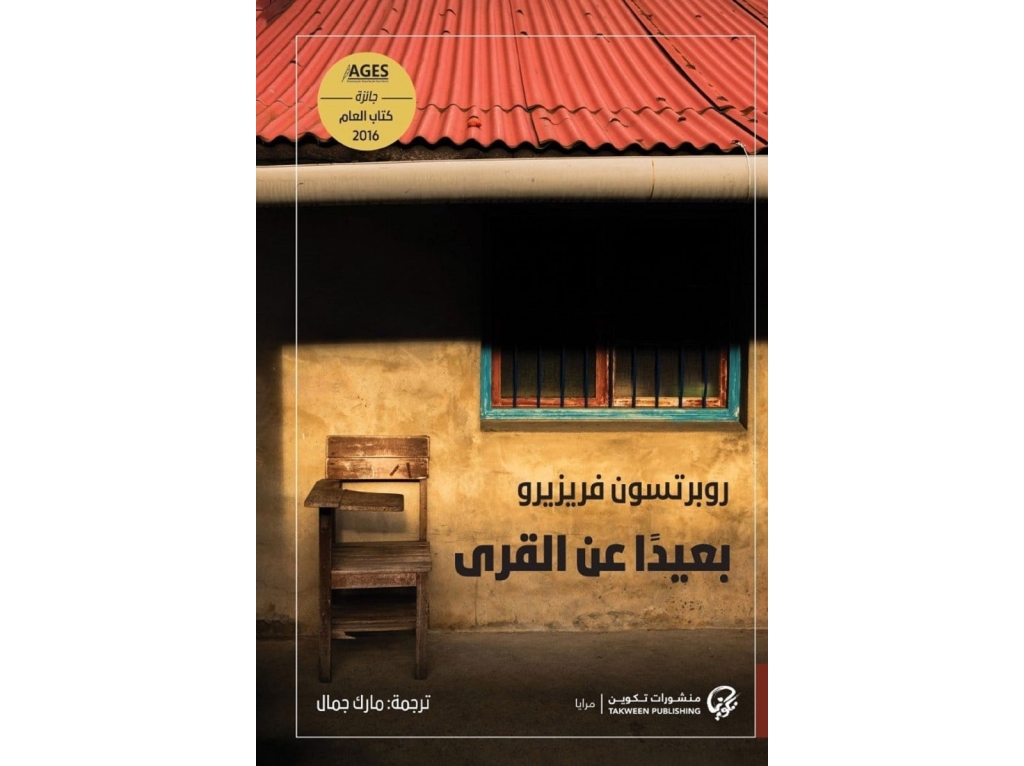

«بعيداً عن القرى» هي نوفيلا عن الكتابة الروائية التي تطمح أن تقدم الجديد في كتابة تتخلى عن أساليب باتت شائعة وربما مستهلكة في الحديث عن العالم من حولنا الذي يمتلئ بالحرب والدمار والخراب والألم والفقر والجوع والانتحار والاغتصاب... كلها مواضيع صرنا نعرفها ونتمنى قراءة أشياء جديدة عنها أو ربما نقرأها بأسلوب جديد ومبتكر يجعلنا ننظر إلى أنفسنا من جديد نظرةً مختلفة.