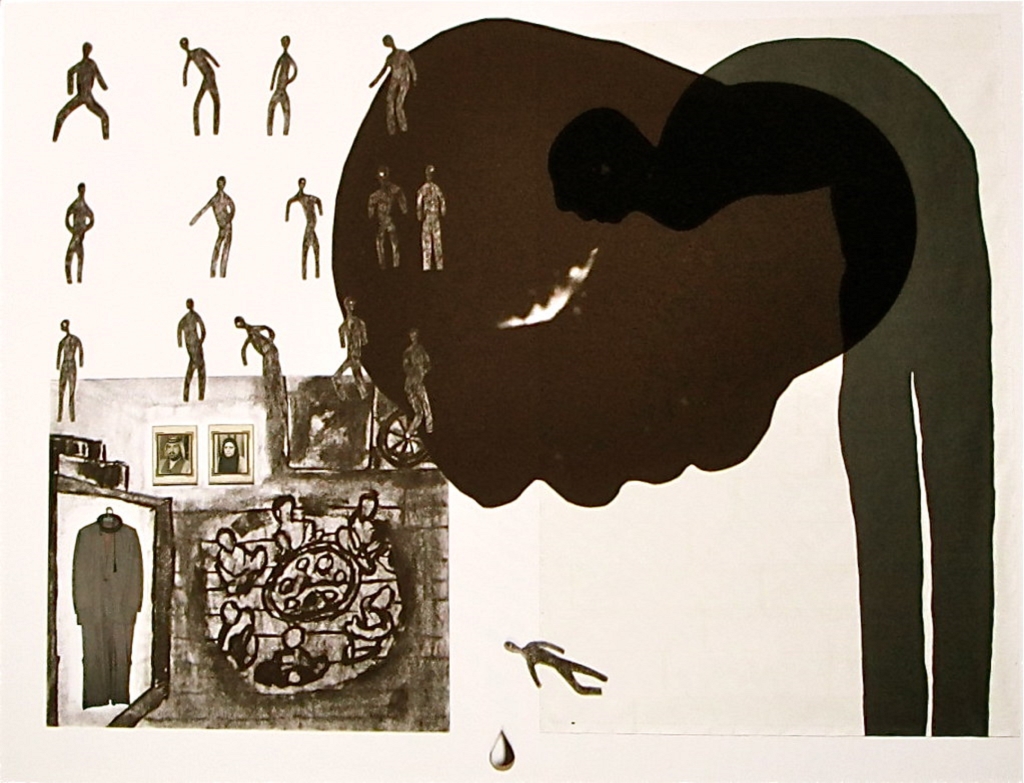

صادق كويش الفراجي ــــ «المنزل الذي بناه أبي» (تجهيز ــ 2010)

إنها لغة تحرّض على النوستالجيا رغم أن حسن العبدالله ـــ بخلاف العاطفيين منا ــــ جعل في شعره من الدوري وماء الساقية و«أبو الحنّ» والحور وبصل الحقول أشياء لا تعني إلا ذاتها، وتركها تبني عالمها وفلسفتها الخاصة بعيداً من استيهاماتنا واسقاطاتنا لتعيش حياتها الإكزوتيكية وتخترع حتى مفرداتها: «ليكن خريفاً صادقاً/ وليأت فلّاح شديد البأس/ ولينهضْ صباحاً مع صياح الشمس/ ولينفض يديه من التعاسة والكسلْ/ وليعدُ عَدْواً/ قائداً ثيرانه الصفراء/ وليكتُب بديلاً عن قصائدنا العقيمة/ سطرَ فِجلْ!»...في شعر حسن العبدالله الأول، تأمّل متوتر يكهرب اللغة «حفروا في الأرض/ وجدوا امرأة تزني/ملكاً ينفض عن خنجره الدم/ حفروا في الأرض/ وجدوا فخّاراً/ أفكاراً/ لحناً جوفياً منسرباً من أعماق البحر/ حفروا في الأرض/ وجدوا رجلاً يحفر في الأرض»، أو صواعق تخترق الإحساس مباشرة كما في «أجمل الأمهات»، حيث لا يمكن للتأمل أن يأخذ مساحته إلا مجبولاً دمعتين وورداً.

الشاعر المولود في الخيام (1944) على تخوم الأرض الجنوبية مع فلسطين، تفتحت حساسيته الشعرية على التغريبة الفلسطينية التي خلّد ذكرياته عنها في قصيدة «شيء من ...1948» وشكّل مع ثلّة من الشعراء ما عرف في سبعينيات القرن الماضي بـ «شعراء الجنوب» الذين ما لبثوا أن تفرّقوا في كتاباتهم مذاهب شتّى. لكن ظلّ في شعر حسن العبدالله ذلك الالتصاق بالأرض وتلك الألفة الغريبة للكائنات التي تطلع إلى نفسها، وتجرنا إلى التطلع عليها مستخدمين حواسنا بأكملها: «ذلك الزمن/ الذي كنا نشرب فيه القمح وهو لا يزال حليباً في السنابل». في الدواوين الأخيرة (راعي الضباب-1998) وخصوصاً «ظل الوردة»، فتح حسن العبدالله لغته الشعرية أكثر على مؤثرات التأمل والهدوء، كأنه كما يعترف في نصّ «الحياة كشيء مألوف»: « كلّ ما هو جميل الآن/ في الأدب والفنّ/ سيتحوّل مع مرور الزمن/ إلى شيءٍ يستمدّ معظم قيمته من قِدَمِه/ فالزمن يعتّقُ أحداث الماضي/ بالطريقة التي يُعتَّق بها الخمرة». تأمل الراعي لفسحة الضوء في الضباب وهدوء المتأمل بالأشياء وقد أخذ مسافة كافية منها، في لغة ــ رغم احتفاظها ببريق الدهشة الطفولية ـــ تخترقها نفحات من الحزن والنوستالجيا تسائل الجدوى من كل الأشياء... حتى من النوستالجيا ذاتها. نصوص تنشر للمرة الأولى خصّ بها حسن العبدالله «كلمات»، إضافة إلى «شيء من... 1948» للشاعر الذي حمل شمس الجنوب في يمينه ودخل الوطن من شرفة الفقراء

■ تحت شجرة التّين

-1-

لم يبقَ من شجرة التين المُعمِّرة

التي كنّا نستمتع بظلالها أكثر مما كنّا نستمتع بثمارها،

سوى بقايا جذعها

هذه البقايا تسمحُ لي بإعادة بناء الشجرة

فأصعدُ أولاً بالجذع إلى أعلى

وأرسل الفُروع والأغصان في كل اتجاه

فتُسرعُ الأوراق وتحتلُّ أماكنها على الأغصان

وعندما يكتمل بناء الشجرة

وترخي ظلَّها الوارف على الأرض

أخلع حذائي، وأضعُهُ عند أسفلِ جذعها

ثم أسندُ رأسي إلى الحذاء

وبعد أن أكون قد استلقيتُ في وضعٍ مُريح

أُغمضُ عينيّ...

ومن مكانٍ قريب،

يتناهى إلى سمعي صفيرُ عصفور «أبو الحِنّ»

فأُطبقُ أذنيَّ عليه

وأغفو...

-2-

باستثناء الدُّوري

الذي لا يزال ناشطاً في هذا الهواء

فإنَّ الفضاء فارغٌ من الأُفق إلى الأفُق

أُمَمٌ كثيرة من النبات والطَّير والحيوانات انقرضَتْ

يا للسهل الأجرد الكئيب!

لا يوجدُ شيءٌ ننحني لالتقاطه

أو نشرئبُّ على أطراف أصابعنا لقطافه

إنّه الغَسَق

الغيمة الثقيلة السوداء تقترب

برْدٌ

من ذلك النوع الذي لا يجتاح

إلا مريضاً!

-3-

ذلك الزمن

الذي كنّا ننام فيه مع الشمس، ونستيقظ عندما تستيقظ

ذلك الزمن

الذي كانت تُظلِّلنا فيه الشجرة، ويحطّ على كتفنا العصفور

ذلك الزمن

الذي كنا نشرب فيه القمح وهو لا يزال حليباً في السنابل

ذلك الزمن

الذي لم نكن نذهب فيه إلى البقّال

بل إلى البساتين والحقول.

■ ما الذي يراه ولا نراه

-1-

إمدادُ العالم كل صباح

بالخُبز والحليب والبيض الطازج

هو معجزة إنسان العصر

وليست الإلكترونيات، والسخافات المُشتقّة منها

كالهواتف النقّالة، والمراكب الفضائية

لكنّ وصول الخُبز والحليب والبيض الطازج

إلى أحد البيوت

وعدم وصولها إلى البيوت الثلاثة المجاورة

هو الذي يجعل أعداداً متزايدة من الناس

تُمسي ولا عمل لها

سوى اللجوء إلى أماكن «تحت-أرضية»

والانصراف إلى إعداد الأفكار، والعبوات الناسفة!

-2-

سيظلُّ الإنسان همجيّاً

ما لم يدرِّس التاريخ في المدارس

كمأساة متواصلة من مآسي البشَر

-3-

العالَم يتمزَّق ويحترق ويتهاوى

ويتدحرج بسرعة نحو نهايته

ونحو نهاية الإنسان نفسه

وهناك،

وراء البحر والمحيط

تجلس سيدة العالَم العجوز أميركا

في زاوية منعزلة

وتعدّ دولاراتها!

-4-

ما الذي يراهُ ولا نراه

ذلك الذي يُضحِّي بحياته

من أجل إنقاذ حياة أشخاص آخرين

هو، في الغالب، لا يعرفهم ولا يعرفونه.

-5-

فتحَت باب المقهى ودخلَت

طافت بنَظَرها في أنحاء المكان

وعندما وَقَعَ نظرُها عليّ، ابتسمَتْ

وتابعَت الابتسام وهي تتقدّم نحوي

أنا أيضاً، رحتُ أتهيّأُ لاستقبالها بابتسامة مماثلة

صافحتني بحرارة، وكدنا نتبادل القُبُلات

لم أكن أعرفها!

وللحظات، لم أدرِ ما ينبغي عليَّ أن أفعل

وأنقذَتْني من حيرتي عندما حدّقَت من جديد في وجهي وقالت:

- عفواً...ظننتُكَ شخصاً أعرفُه

- لا بأس، اشربي فنجان قهوة

- لا، شكراً

واتّجهت نحو الباب الزجاجي المواجه لطاولتي

وعندما مدّت يدها لتفتح الباب، انزاح الشال الأزرق عند كتفها الأيمن

وظهَرَ واضحاً أثر شظيّة القذيفة التي كادت تقتلنا معاً، ونحن في الخندق، تحت شجرة الصنوبر، في الجبل في الحرب، منذ أكثر من أربعين عاماً...

- إنها هدى!

تبعتها مسرعاً إلى الخارج، فرأيتها تندسُّ في سيارة أُجرة، انطلَقَتْ مُسرعة بها في جوف نهار الأحد الفارغ.

محاولةُ اللحاق بها في سيارة أخرى كانت ممكنة، لكن،

ما جدوى ذلك؟

■ ليست الجنَّة

-1-

فجأةً تُسمَعُ حركة في الدّغل

وتظهر رِجْلان تخوضان عبر سيقان الأعشاب العالية

الهدهدّ يفرّ

والأفعى تنسلّ بعيداً

تنظرين إليّ بخوف

وأنظُر إليكِ بريبة

لقد فسَدَ كلُّ شيء

فما دام هناك شخص ثالث

فهذه إذاً، ليست الجنّة!

-2-

استدعيتُ المصعد الكهربائي من الطابق السابع

ووقفتُ أنتظره يهبط ببطء

ها قد وصَل

فتحتُ الباب، وقبل أن أهمّ بالدخول، لمحتُ امرأةً حسناء مسرعةً نحوي

فتحتُ باب المصعد إلى أقصاه وقلت:

- تفضّلي

- شكراً

- إلى أين؟

- إلى السابع

ضغطتُ على الرقم (7) في لائحة الطوابق

ورحنا نرتفع بصمت ورهبة كأننا نصعد في الفضاء

عندما بلغنا السابع، خرجَت المرأة، وخرجتُ وراءها

اتّجَهت المرأة نحو الباب الأول إلى اليسار، وكانت تلك وِجهتي!

أخرجَت المرأة مفتاحاً من حقيبتها، وفتحَت الباب ودخلَت.

حاولتُ بدوري الدخول، فاعترضتني قائلة:

- تريدُ شيئاً؟

- لا

وأطبقَت الباب بهدوء

فاستخرجتُ بدَوري المفتاح من جيبي، وفتحتُ الباب نفسهُ ودخلت!

هدوء...

المصعد يضيئُ وينطفئ، ويصعدُ ويهبط

في أجواء البناية الساكنة!

-3-

لم تعرفني أبداً

جالَت في بعض حقولي

صعدَت بعض جبالي

لكن، لم تُبصرْ يوماً

صحرائي الكبرى

ومحيطي الباسيفيكي

-4-

فعلَت معه

أسوأ ما يمكن أن تفعله امرأة مع رجُل

بعدما توقّفَ عن حُبِّها

استمرَّت في حُبِّه!

■ الحياة كشيء مألوف

-1-

أكثرُ الناس تصالحاً مع الحياة

هم أولئك الذين يعتقدون

أنّ ما حدث لهم

لم يكن ممكناً إلا أن يحدث لهم

أما أولئك الذين يعتقدون أنّ ما حدث لهم

كان يمكن ألا يحدث معهم

فهم أولئك الذين نسمع عويلهم

على طول تاريخ الأدب والفن والفلسفة

-2-

كلّ ما هو جميل الآن

في الأدب والفنّ

سيتحوّل مع مرور الزمن

إلى شيءٍ يستمدّ معظم قيمته من قِدَمِه

فالزمن يعتّقُ أحداث الماضي

بالطريقة التي يُعتَّق بها الخمرة

-3-

ما أكثر الذين يسافرون إلى تركيا في هذه الأيام

وما أكثر الذين يسألونك:

- هل تريد شيئاً من هناك؟

- نعم... أريد.

ليت أحدكم يعرف لي إن كان ناظم حكمت

لا يزال حيَّاً هناك!

-4-

لم أعُد أرى بشكل واضح

وقد صار ينبغي أن أتوقّف

وأمسح زجاج مقدّمة الحياة!

-5-

أغرب ما في الحياة

هو تعاملُنا معها

على أنها شيء مألوف!

* (نصوص من كتاب «شعر وتأملات» سيصدر قريباً وهو التالي بعد كتاب «ظلّ الوردة» الذي صدر عن «دار الساقي»).

شيء من... 1948

مقاومونَ مضحكونَ يضحكونَ قرب قريةٍ صغيرة

يحتشدُ الأطفال والنساء حولهم

ورجلٌ يمرُّ لامبالياً

فراشةٌ تمرُّ

نسمةٌ

رصاصةٌ

طائرةٌ عاليةٌ أعلى من البواشق الكبيرة.

■ ■ ■

الشمسُ تجري في العصافيرِ وفي أوردةِ التينِ وفي فكّينِ

يعملانِ فوق رَبْعةٍ غزيرةِ الحشيشِ

يا بقرةً نحبُّها كما نحبُّ أمهاتنا

يا زغب الصخورِ

يا حضارةً من ورقِ التينِ والزيتونِ

ويا...فلسطين

فلسطين التي تمضي

فلسطين التي تأتي

فلسطين التي:

«تحيا فلسطين»

التي

«عاشت فلسطين»

التي

عيّشَها الاسمُ الذي:

«يعيش!»

يعيش فوق رَبعةٍ غزيرة الحشيش.

■ ■ ■

الشمس تجري

المقاومون يأكلونَ

خلف الزرعِ والعصفورِ والحجارة البيضاء-في مكانٍ ما من النهار الشاسع النظيفِ-كان مدفعٌ يدور بين الأرض والسماء.

أكَلَ المقاومون... دخّنوا...وفكّكوا السلاحَ...لاعبوا الأطفال...ضاحكوا النساءَ

دار الظلّ نصف دورةٍ على التراب حول صخرةٍ عاليةٍ يركبها الطفل الذي- عدا الجميع- يستطيع أن يرى الجنود يضربون الخيمة الخضراء

أحد المقاومين قامَ، قام معه فخذاهُ

شارباهُ

بطنهُ

قنبلةٌ كبيضة الثور تدلَّت من نطاقِهِ

مشى...

تبعهُ المقاومون رفسوا الأعشاب والحجارة البيضاءَ بالأحذية القاسيةِ، انحنوا لدى مرورهم بالشجر المنخفضِ الأطرافِ، قبل أن ينعطفوا المنعطفَ الهابطَ نحو السهلِ لوَّحوا كأنهم يسافرونَ في الروايات وفي القصائد القديمةِ المحاربة.

■ ■ ■

مَن شاهد الحقولَ-قمحَها المَوجيَّ-والمقاومون يبعدون يبعدون...يبعدون..

وتلّتانِ ثمّ قريةٌ وطائرٌ وجبلٌ يذوب في الهواء

تلك غيمةٌ أم الدخان؟

مدفعٌ أم الجنود يحفرون في الجبل؟

من سمعَ الرصاص؟ من رأى الدخانَ؟ من رأى الطائرةَ

الرجالَ يركضون

والنساء يحتشدنَ حول خَبَرٍ كبير؟!

من شاهد الطبيب وهو قادمٌ كاللهِ، حاملٌ كاللهِ محفظتَهُ؟!

■ ■ ■

في الخبَرِ الذي أتى من الجنوب كان ميتٌ ممدداً وروحُهُ خارجةٌ من كُمِّ سترته.

فحصَهُ الطبيب جيداً وقال: مات!

في رأسهِ، وفي عظام صدرهِ، في البطنِ واليدينِ والفخذين

كان ميتاً.

كان شديد الموت في عينيهْ.

في ذلك المكانِ من عينيهِ حيث يوجدُ الوطنْ.

وهكذا

لم يسمحِ المقاومونَ للغزاةِ أنْ...

(من مجموعة «أذكر أنني أحببت» -1978)