1- بيانٌ ضدّ الموت

ألبرتو مانغويل

إذا كان الصمت بالنسبة إلى المُنشِد هو أعلى تسبيح لله الذي لا يوصف والذي لا يمكن معرفته (مزمور 65: 2)، فيجب علينا أن نوضح أن الصمت، مثل العنف، لن يكون أبداً جديراً بالثناء كطريق لمواجهة الصراع البشري (آرثر كيرون)

«كتاب الوصايا» هو مختارات لأصوات قادمة من اليباب، أصوات سكان غزة اليوم. بعض هؤلاء الشهود رحلوا عن العالم بعد تدوين هذه الكلمات؛ وآخرون أسكتهم اليأس. إحدى هذه الوصايا كتبها سليم نفار، شاعر ارتقى مع أفراد عائلته في قصف وقع بعد وقت وجيز من كتابتها. وفتاةٌ تبلغ 17 عاماً، وهي ابنة لكاتبة معروفة من غزة تتواجد في ألمانيا منذ العام الماضي فيما عائلتها عالقة الآن في قطاع غزة. نصّها المدرج في الكتاب هو من ضمن النصوص الأخيرة التي تلقّتها الأمّ من ابنتها. لكنّ الوصايا برمّتها جوهريّة في مواجهة سؤال ما الذي يجعلنا بشراً. في ظهيرة أحد الأيام، في عصور ما قبل التاريخ القصيّة، حدث شيء ما في التطور البيولوجي لأسلافنا، ما أدى إلى تحوّل جنسنا إلى كائنات بشرية واعية.

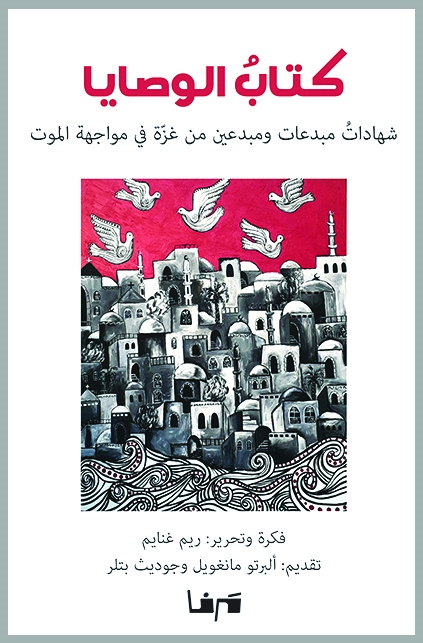

من تجهيز «تهالك» (طين ــ 2014) للفنان الغزي إياد صبّاح

لكن، منذ ظهيرة ذلك اليوم، لم نفهم تماماً ما الذي يستلزمه الوعي. لقد مكّنتنا أداة الخيال، التي طوّرناها، من النجاة في عالم موسومٍ بديمومة الخطر، عبر الاستفادة من تجارب لم نشعر بها قط في الجسد، وعبر قدرتنا على تصوّر وجود محيطنا الطبيعي ووجود إخواننا من البشر. إدراك الآخرين باعتبارهم مختلفين عنّا، لكنهم مساوون لنا، أعطانا فكرة عن هوياتنا عبر مرايا حيّة تعكس مخاوفنا ورغباتنا. وبهذا نكون أكثر وعياً بعالميّتنا من آلهتنا المحيطة علماً بكلّ شيء والمكتفية بذاتها. يمكن للآلهة أن توجد في عزلتها الإلهية؛ أما نحن فلا نستطيع. نحن في حاجةٍ إلى الآخرين من أجل البقاء.

اللغة أداة ضعيفة. لكن، ورغم استحالة إيجاد لغة مناسبة تتناول معاناة الضحية، عندما نواجه تلك المعاناة، فإنّ حالتنا الإنسانية تدفعنا إلى الكلام. على نحوٍ متردد يفتقر إلى الدقة، وعبر المقارنات والتلميحات، نحاول استحضار الرعب الذي نشهده عن طريق ما يشبه تعويذة السحرة، حيوية بعض الشيء، تحذيرية إلى حد ما. في كل مرة ننطق فيها كلمات جديدة، نخفق في تحقيق هدفنا الأساسي، لكننا لا نزال نحاول، وعلى مرّ القرون. كل إنسان يمتلك اللغة المتاحة له: يستخدم المؤرخون السجلات الوثائقية، ويستخدم العلماء الحقائق الملموسة، والموسيقيون والفنانون البصرين الصوتَ واللون، وصانعو الأفلام الصورَ المتحركة، والشعراء الكلماتِ مهما كانت باهتة، والقرّاء (مثلي) ذاكرة الصفحات التي تمت زيارتها.

عندما زفّت الإلهة أثينا، في مسرحية قديمة لسوفوكليس، إلى يوليسيس، تلميذها، خبر تعرّض أياكس، غريمه، للعنة نوائب لا نهاية لها، قدّم يوليسيس رداً مفجعاً جعل الملك اليوناني فجأة أكثر نبلاً من الحكيم ومن الإلهة المتعطشة للدماء. يقول يوليسيس: «قد يكون المرء التعيس عدواً لي، إلا أنني أشفق لحاله وأنا أراه مثقلاً بالمحنة. حقيقةً، أتوجه بأفكاري نحو نفسي أكثر من اتجاهه، لأنني أرى بوضوح أننا نحن جميعاً على هذه الأرض، لسنا سوى أشباح أو ظلال عديمة الوزن».

أدرك سوفوكليس أنه مهما كان تركيز الكاتب على لحظة مأساة عظيمة، فإنّ المعاناة الموصوفة أبعد من التمثيل المعبّر عنه. يحاول أياكس نفسه، وهو يحتضر، استخدام مفردات تصف بؤسه والتورية في اسمه الذي هو أيضاً في اليونانية القديمة عبارة عن محاكاة صوتية للألم، «أيي» aiee، ويقول:

أيي، أياكس! اسمي يقول ما أشعر به.

من كان يصدق أننا، أنا والألم، سنكون واحداً!

أيي، أياكس! أقولها مرتين،

ومرة أخرى، أيي، لما يحدث.

إن المأساة الكبرى التي يعيشها الشعب الفلسطيني، لا يمكنُ وصفها بالكلمات. وحدهم الضحايا يمتلكون القدرة على نقل الظروف التي يعيشونها إلى من يشهدون هذه المأساة. ولكن حتى في تلك الحالة، حتى بلسان المتألمين، تخفق اللغة. تخفق لأنها في جوهرها محاولتنا العقيمة لإضفاء معنى على العالم، لرؤية عالمنا المربك هذا عبر المنطق. لكن في الكوارث، كتلك الحاصلة في غزة، تقع الأحداث المأساوية خارج أي سبب منطقيّ يمكن تصوره.

العنفُ ليس لغة: إنه نقيض اللغة. هو قبول هزيمة اللغة، وبالتالي هزيمة ما يجعلنا بشراً. العنف مرضٌ معدٍ ومميت: بمجرد إطلاق العنان لفعلٍ عنيف، فإنّه قد يستمرّ في التكاثر بشراسة مطّردة. اعتقد اليونانيون أن أولئك الذين «أتقنوا التعليمات» عبر ممارسة العنف سوف يلاحقهم الغضب الانتقامي، لكنهم اعتقدوا أيضاً أن تصعيد الدم يمكنه، بل عليه، أن يتوقف. لهذا السبب، حققت الإلهة أثينا (هي نفسها التي تعلّمت التعاطف من البشر) معجزة الاسترضاء هذه عبر تحويل الغاضبين (فيوريس) إلى رَؤوفين (يومينديس)، خيّرين. هذا التحول دليل على الاعتقاد اليوناني بأن اللغة، عبر منح القوة التدميرية اسماً شافياً، قادرةٌ بالفعل على إحداث التغيير، حتى لو لم تنجح في منع ولادة معاناة جديدة، أو نقل التجربة الفعلية لأصحاب المعاناة أنفسهم. لقد أسندوا هذا الدور إلى كاليوب، ابنة الذاكرة وملهمة الشعر الملحميّ.

لكن، ولأن كلمات الشاعر، على وجه التحديد، لا تصل أبداً، مهما كانت استثنائية، إلى عُمق ألم الضحية، فإن كلمات الضحايا - الكلمات التي لا تطمح إلى الشعر، وإنما فقط لتأكيد وجود قائليها - تصبح ضرورية. كلمات المتألمين تقول «أنا» أو «كنت»؛ وكلمات الشعراء تقول: «سيظلون كذلك». يأتي الشعر لاحقاً، بعد الواقعة، دائراً حول نار الجلاد، ينطق بالظلم المقترَف من أجل الأجيال القادمة. لكن حتى في تلك الحالة، حتى في أعظم الشّعر، ألسنة الضحايا وحدها هي ألسنة اللهب. «إياكم أن تنظروا إلى مراياكم»، تحذّر إحدى الوصايا، «لأنكم إذا فعلتم فسترون دماءنا على وجوهكم».

أحياناً، يفقد الشعراء الأمل في الكلمات. في عام 1982، انتحر الشاعر خليل حاوي احتجاجاً على الغزو الإسرائيلي للبنان: هذا واحدٌ من ضمن الخيارات. لا يزال آخرون يعتقدون أنهم قادرون على ترديد صدى الألسنة المشتعلة. يرى محمود درويش، مثلاً، أنه بسبب إخفاق اللغة في إيصال أعمق حالات المعاناة، كان على الشاعر أن يواصل الكتابة، مستخدماً الكلمات ضد ضعف الكلمات. ربما سيظهر سوفوكليس آخر، سوفوكليس آخر يتواصل رجع كلماته طويلاً بعد أن يصيرَ فمه غباراً. لكن ليس هذا جوهر الأمر. كلمات الضحايا، كما يتردد صداها في كتاب الوصايا، لا تتطلب السمات التقليدية للصنعة التي نطلق عليها لقب «الأدب»، فتعبيرهم كافٍ ليكون بياناً ضد الموت، لأنه، حتى في غمرةِ الموت التي تبرهنها هذه الوصايا، تقول هذه الأصوات: «نحن هنا».

2- بين الأحياء والأموات

جوديث بتلر

من تخاطب هذه الكتابات؟ هل من مستَمع؟ هل يُمكن الوصولُ إلى العالم عبر هذه الكتابات؟ إذا كنّا نتوقع من وصيّة أخيرة وبيان شهادة بالأماني الأخيرة حول ما سيتم نقله، فإن مثل هذه الوثائق تبدو مستحيلة في ضوء الدمار الهائل الذي حلّ بحياة الفلسطينيين ومنازلهم على يد القوات الإسرائيلية. مع ذلك، فإنّ الأمنية الأخيرة تبدو منطقية بشكل مطلق حتى في ظل ظروف الأسى اللامحتمل من جانب أولئك الذين يتوقعون موتهم أيضاً.

هذه الوصايا مروّعة، وبحقّ، بفعل المذبحة التي أودت بحياة أولئك الذين يحبونهم، أولئك الذين بالكاد يعرفونهم، أو أولئك الذين جاؤوا من أجلهم، أو قد سبق وجاؤوا. كل فعل كتابة يخاطب شخصاً ما، يخاطب غزة نفسها، أو المستقبل، الأطفال الذين يأملون في النجاة. كل فعل كتابة هو أيضاً نداء، يسألنا أين نحن- القراء، الأحياء كي نقرأ هذه الكلمات- سواء تحدثنا، استجبنا، سعينا إلى استجابة المؤسسات العالمية؟ ويسألون عما نراه في المرآة، وهل سمعنا الأصوات، وهل قاومنا ما سمّيناه بالإبادة الجماعية.

لقد ناشدت كل كلمة من هذه الكلمات بأن تُقرأ، وتُسمع، من تلقاء نفسها، أو مترجمةً، حتّى تجعل من مسألة عدم معرفة ما عاناه الفلسطينيون تحت الهجوم الوحشي الذي شنّته القاذفات والقتلة الإسرائيليون، أمراً مستحيلاً. كل كلمة تناشدنا بأن ينصبّ اهتمامنا على محنة هذه الأرواح، ومعاناتها وصمودها، هذه الحيوات التي تعيش كل لحظة مع موتها العنيف شبه المؤكّد. هذه كلمات مكتوبة للعالم، تناشدنا بأن نرى ونسمع ونتخيّل ونفعل.

ما هي الوصية الأخيرة؟ إنها آخر ما تبقّى من رغبةٍ وأمل. ما هي الشهادة؟ إنها تمنحنا شذرات من حياة لا تزال على قيد الحياة، بينما تسبر غور مستقبل حياة لم تعد على قيد الحياة. تسأل الوصية عما تبقى من الرغبة في مواجهة هذه الوحشية، وهذا الدمار الشامل. حتى في الوقت الذي لا يتبقى شيء يمكن تقديمه، تظل الوصية بمثابة فعل كتابة، وتنقل الكلمات التي تحمل آثار حياة زائلة وأخرى قادمة، كلمات تم جمعها قسراً للإصرار على أواصر التضامن بين الأحياء والأموات.

3- على قبري

سعيد عبد العزيز أبو غزة

في اليوم الثالث والعشرين من الحرب المتوحّشة على المدنيين في غزة أكتبُ وصيتي هذه. لم أنم هذه الليلة البتّة، صواريخ الطائرات الحربية تقصف في كل الأرجاء، المدفعية الحدودية تُلقي قذائفها العمياء، الزوارق الحربية تُطلق نيران الرشاشات الثقيلة من دون توقف وأنا أختبئ مع عائلتي في زاوية مُظلمة هرباً من الموت الذي يزحف ليحتلّ صدورنا الموجعة من هلع الحرب.

أوصي، أنا الروائي الفلسطينيّ سعيد عبد العزيز أبو غزة، أقطن مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بأن تُطبع مخطوطات رواياتي ونصوصي الأدبية التي أصبحت في مكانٍ آمن في مدينة رام الله، وأن يرصد ريعها لتأسيس معهد أدبي لتعليم الفتية والصغار على الكتابة الأدبية. أوصي أن تُجمع دموع ابنتيّ: د. بيسان، د. بلسم، صبا، إذا لم تموتا في صدري وبقيتا على قيد الحياة، في قنينة عطرٍ فارغة وتدفن في قبري.

أوصي أن أُدفنَ في قبر أُمي إن أمكن ذلك، لأشعر بالأمان فأنا أتوق إلى لحظة دفء آمنة في حضن أمي، أو أُدفن بجوار أيّ شهيدة أُم.

أوصي كلّ سيدات قلبي أن يلبسنَ الأثواب الملونة ويضعن أحمر الشفاه ويوزّعن الحلوى التي أُحبّ مع قُصاصات حُبّ على الفتية الصغار صدقةً جارية عن روحي.

أُوصي أن يُكتب على قبري: «يؤسفني أنني لم أعد قادراً بعد اليوم على ممارسة العشق والكتابة».

4- إعلان براءة

(1-11-2023) سليم النفار

25 يوماً من التطهير العرقي ضدّ شعبنا، حرب تقودها راعية البشر أميركا. 25 يوماً لم يعرف النوم جفوننا، وإذا غفونا لا نعرف إن كنّا سنصحو أم نواصل نومنا الأبدي، ولا أحد من العرب يحرك ساكناً يخفف من آلامنا وأحزاننا التي طغت على قلوبنا وقلوب أهلنا.

لذلك، وصيّتي لأولادي إن قدر الله لكم الحياة أن تعلنوا البراءة من العرب، فواقع الأمر يدلّل بأنهم لا ينتمون إلى جنسنا، بل هم وقادتهم جزء من المؤامرة التي تستهدف إبادتنا.

5- وصيّة رجل حالم

يسري الغول

اعتقدت لوقت طويل أنني سأجلس على مقعدي الوثير، في ليلة ماطرة من مساء شتوي مثقل بالبرد، ينبعث صوت أم كلثوم وأنا أكتب وصيتي الأخيرة لأبنائي وزوجتي ومن يهتم لأمري، وللقراء الذين يظنون أنني شخص خارق.

وكنت كذلك، أحلم أنني سأكتب الوصية بقلم أزرق جاف من نوع فاخر، أضع النظارة على أرنبة أنفي، أحك شعري المجعد، المليء بالشيب، بجواري حبوب الضغط والسكري، أسجّل انكساراتي وخيباتي وتعاليمي ومواعظي. ولا أعرف كم سيكون عمري حينذاك، ربما ثلاثة وسبعون عاماً أو أكثر قليلاً، لكن المصيبة أنّ هذا الأمر لن يحدث بعدما انتشرت رائحة الحرب في الأرجاء، دُمّر بيتي وقُتل جيراني، نزحنا من مكان إلى آخر، من مركز إيواء إلى بيت صديق حميم إلى الشارع، لذا بت أنتظر الصاروخ كي يقضي على ما تبقى منّي، فأنصرف عن الحياة بصخب كما فعلتْ الصواريخ اللعينة في قصصي ومدينتي.

إنّ ما جرى يفوق الخيال، ويتجاوز فكرة الانصراف إلى الكتابة في هذا الوقت العصيب؛ فتحريض العقل على طهي نص مسبوك لأجل صديقة تقطن في الضفة الأخرى من الوطن محض هراء، أن نجمع الوصايا المتخمة بالموت في كتاب يوثّق اللحظة؛ كي نضع العالم أمام واجبه الأخلاقي تجاه الإنسان المهزوم في قطاع محاصر، يشبه المدن المتحضرة رغم لونه القاتم السواد، يسمى غزة.

ولأنني مضطر أن أكتب وصيتي أيضاً، قررت تنفيذ عملية فدائية؛ لعلّي أحظى بهدنة قصيرة.

لذا فكرت أن أجمع شتاتي، ألتحم مع الجدران المدمرة، الأبنية المنهارة على رؤوس ساكنيها، أتضخم مع الحديد الذي اخترق أجساد الأطفال والنساء، وأصير ذلك العملاق، ربما أعظم من الهولك الأخضر، وأقوى من الأيرون- مان، أتحول إلى مخلوق يكبر كلما سار في الطرقات التي تنتشر فيها رائحة الدم والصواريخ والدمار الهائل، تلتصق بجسدي كتل الباطون والإسمنت والحجارة حتى أصير مثل عمالقة أفلام هوليود تماماً، كي أقضي على الدبابات التي قنصت ابن خالتي ودمرت بيت أخي، ولألتهم الطائرات المغيرة على الأبرياء كل دقيقة.

ترى: هل يمكن للقبضة الإسمنتية أن تتأثر بضرب الطائرات الحربية التي تمارس هوايتها باللعب فوق بيوتنا المتهالكة، تلك التي تسقط حممها البركانية بينما يضحك كابتن الطائرة لإصابته الهدف بدقة، وإنهاء حياة أطفال كانوا ينتظرون الذهاب إلى المدرسة، في جعبتهم حلم دراسة الهندسة عندما يكبرون؛ كي يعيدوا ترميم وترتيب البيوت مجدداً.

لقد قررت حقاً في البحث عن الوسيلة الناجعة لتدمير طائرات الـF16 والـF35 والكواد كابتر والدرونز فجمعت الحديد في قبضتي لأضرب كل الطائرات المارقة، العابثة بكل تفاصيل الحياة، المتناحرة في هذا الكوكب الصدئ، لكنني اكتشفت عجزي وقلة حيلتي. ولأن اليد من لحم ودم، أوصي المجانين أمثالي، الغارقين في الخيال، أن يتحول بعضهم إلى زمّار يأخذ الأطفال إلى مغارة بعيدة، يعزف كل رجل فيهم مقطوعته الموسيقية عند الفجر ليذهب الملائكة الصغار إلى مغارة لا مكان فيها للموت، وأن يلبس البقية قناع زوربا، ليسرقوا الطعام والألعاب من بيوت الأغنياء.

هذه وصيتي التي لا أعرف إن كانت ستصل إلى أصحابها أم لا، وخصوصاً أن المخيم بلا إنترنت أو كهرباء، وصية شخص غارق في الخوف والأمل.

أرجو أن تصل بأي وسيلة، عبر الكوابيس أو الأحلام، أو عبر يمامة مغبرة، غارقة في التيه.

6- إن كنتُ سأموت

مصعب أبو توهة ـ ترجمة ريم غنايم

إن كنتُ سأموت

فليكن موتاً نظيفاً.

لا ركام فوق رفاتي

لا جروح في رأسي أو صدري،

لا دمار في مخدعي،

لا آنية ولا كؤوس متكسّرة.

أبقوا سُتراتي

وسراويلي

حديثة الكيّ

على حالها،

في الخزانة

فقد أرتدي بعضاً منها بعدَ أن تمرّ

جنازتي

لا تؤذوا أطفالي، فلا يزال

العديد من كتب الشّعر

لتُقرأ،

المزيد من الحكايات الخرافية والقصائد الجديدة

لتُكتَب،

الكثير مما قد عشناه.

7- اسمي ميار

ميار الجزار

اسمي ميار. عمري 12 سنة. أحب الكتابة والمسرح جداً، في السابع من أكتوبر كان من المقرر أن أشارك في مسرحية مدرسية عن أشجار الزيتون باللغة الإنكليزية. تدرّبت كثيراً على دوري وحفظته غيباً.

في أول أيام الحرب، لبست ثوبي الفلسطيني وتجهّزت للذهاب إلى المدرسة. كنت أتخيل نفسي أنني سأمشي على البساط الأحمر كممثلة مشهورة. لكنّ المنصة التي كنت سأقف عليها قد تدمّرت. فقدت صديقاتي وهن فقدن أدوارهن في المسرحية والحياة. مدرستي أصبحت مأوى للنازحين، ونسيت دوري تماماً. حتى أشجار الزيتون في مسرحيتي احترقت.

ربما أنا أيضاً سأغادر قريباً ولن أبقى.

رفضت أمي أن تكتب أسماءنا على أطرافنا.. قالت أريدكم كاملين كما أنتم، لن يموت أحد من دوني وأنا أحفظكم جيداً عند الموت وسنبقى معاً.

أعلم أنها خائفة من موتنا رغم كل القوة التي تظهرها.

أنا أيضاً خائفة من الموت وحدي من دون أمي وأخوتي، وخائفة أكثر من الحياة وحدي.

ننام جميعاً في غرفة واحدة متلاصقين.

لذا حين يقصف بيتنا، لا أريد أن يبحث عني أحد إذا ما مات أخوتي وأمي، أريد أن أبقى معهم في الحياة والموت.

وإذا فقدت أحد أطرافي، سأبقى أبحث عنه وأضعه تحت رأسي حتى أموت كلي ولا يبقى جزء مني يتحسّر.

أردت أن أقف على خشبة مسرح كبيرة والأضواء تراني.

أتمنى أن يضاء العالم بأكمله من أجل غزة المعتمة التي تنام من دون كهرباء.

صوت الزنّانات لا يخيفني ولكنه يقلقني، أريد أن أشتري سماعات وأشغل الموسيقى حتى تمل الزنانة وتعرف أنني لا أسمعها.

أريد أن أتعلم الزراعة حتى أزرع حقول قمح، ونصنع الخبز حتى في الحرب ولا أرى دمعة أمي حين لا تجد ما تصنع فيه طعاماً لنا.

أريد أن يكون لدي عجلة بلون زهري أركبها وأجوب الشوارع.

لم يكن حولنا يوماً شارع صالح لركوب العجلة.

أريد أن يكون لنا بيت، ولي غرفة ومكتبة مليئة بالقصص والكتب التي سأقرأها جميعها وأحافظ عليها حتى من الصواريخ.

أريد أن أسافر وأكتب عن العالم كله، لا أعرف هل سيكون هناك شوارع صالحة لركوب العجلات خارج غزة، سأتعلم كيف أركبها في شوارع مكسّرة.

أردت كل ذلك وأنا أعلم أنني ربما أموت من الطائرة التي تقصف الآن.

ولكنني أحاول الهروب من خوفي.