عمل للفنان الفلسطيني منذر جوابرة

جولة استطلاعية بين المخيّمات، وضعته في مهبّ الأسى الفلسطيني وجهاً لوجه، فلا مكان هنا للشعارات، إنما للمنامات التي تبزغ من وجدانهم الجمعي فقط. ما يوحّد هذه المنامات صورة فلسطين البعيدة القريبة، فالسفر إلى «البلاد» غير متاح إلا في المنام، إذ يأتي تعويضاً عن اقتلاع قسري مقيم في الضلوع. من مخيّم إلى آخر، ستتراكم المنامات، ما شكّل شريطاً نوعياً في محتواه ومقاصده البصرية، كما لن يهمل صاحب «أحلام المدينة» ما فاض من لقطات ومشاهد عن حاجة المونتير، إذ فرّغها في مفكرته لتصدر تحت عنوان «المنام- مفكّرة فيلم» (دار الآداب)، ثم صدرت بنسخة إنكليزية ترجمتها سونيا فريد (منشورات الجامعة الأميركية، القاهرة- 2017).

سيجهض الاجتياح الإسرائيلي لبيروت، ثم مذبحة صبرا وشاتيلا عام 1982 إتمام المشروع، كما سقط في المذبحة بعض ممن كان يرغب في أن يروي مناماته، فخسر شهاداتهم وأحلامهم. على نحوٍ حارّ وشاعري، يعيد محمد ملص تركيب تلك الأحلام، وينبش في تفاصيلها كوابيس الوجود وحسّ المقاومة في آن معاً، وتتبدّى طبقات اللاوعي الفلسطيني في أشدّ تنويعاتها مازجاً بين الأمل واليأس. تتأرجح المنامات المروية بين فلسطين الأمس، وفلسطين المتخيّلة اليوم، تتخلّلها الدروب إلى القرى والمدن، قبل أن يطيحها كابوس العدو برصاصة أو شفرة بلدوزر، فيما يهيمن اللون الأخضر على فضاء المنام، أخضر الزيت والزيتون والتين. في مرحلة التحضير لدوران الكاميرا، سيجد المخرج نفسه حيال أسئلة جديدة تتعلّق بنوع التحديقة التي تعكس الصورة المطلوبة، كأن يتحوّل السرير إلى تابوت، وأن تكون إحدى راويات المنام «جوكندا» الفيلم، أو أن يستعيد صورة أحد المقاتلين بيدٍ مقطوعة على إثر انفجار. يكتب في يوميات التصوير: «أدرك اليوم أن ما شهدته وما صوّرته قد استغرقني وأخذني إليه أكثر مما استطعت أن أجرّه إلى الفيلم، أو أن أضمّه في عقد متماسك. أحسست أن الفيلم ما زال في روحي، لكنه أبداً ليس بين يديّ، وأن هؤلاء الناس قد ملؤوا الروح». ويتابع قائلاً: «في المنام ، شاهدت الصورة التي جعلتني أحسّ بأن عيني، لم تعد إلّا عدسة تطبق على نفسها، لتلتقط صور المنام... تأملت الصور وهي ترشح على جدران الذات كخيوط رطبة ممزوجة بالغبار، كأنها دموع على خدّ امرأة غمست عينيها بالكحل الأسود».

يتوقّف التصوير مؤقتاً بضغط من جنون الطيران الإسرائيلي لحظة الاجتياح، وما أن تتاح الفرصة ثانيةً، حتى تدور الكاميرا مجدّداً.

نسأله: المنام مفردة أساسية في معجمك الأدبي والبصري، وقد أنجزت فيلماً وكتاباً بهذا العنوان، ما هي ظروف كتابته؟ يجيب: «لطالما كان الروائي في موقع من يكتب حكايات الآخرين بما فيها الراوي نفسه، ولكن ماذا لو كان الروائي مروياً من الآخر؟ هذا ما فكرت فيه أثناء لحظة الكتابة. الآخرون هنا، هم بشر المخيم الفلسطيني في لبنان الذين حقّقت عن أحلامهم فيلماً تسجيلياً. هكذا أعدت صوغ هذه المنامات روائياً، كنت فيه أنا المروي لهم، ولست الراوي، وبمعنى آخر أن تقوم بتشريح محسوس لعالم حلمي، تكون صانعاً له تارةً، وضحية له طوراً، إذ تجعل من نفسك عبر الأدب شخصية روائية». تتمحور هذه المنامات عموماً، حول لمّ شمل الغائبين، وأحوال الفقدان، وعودة أسرى وشهداء بشكلٍ مباغت قبل أن يتواروا في ضباب المنام. منامات فانتازية يمكن روايتها كحكايات لا تجسيدها بصرياً لفرط سرياليتها، أو أنها من بابٍ آخر، تأتي كتعويض مؤقت عن بؤس العزلة، ذلك أنها تنتهي لحظة الصحو إلى كابوس لا فرار منه. أذرع مبتورة، جثامين موتى، حواجز أمنية، زنازين. يختتم محمد ملص رحلته مع منامات الفلسطينيين، وقد أثقلت روحه مصائب الآخرين ومصائرهم: «في اليوم الأخير للتصوير، كانت ما زالت في روحي الأصداء المتفاوتة لتلك الوجوه والأصوات الإنسانية التي عايشناها، وكذلك بعض من مذاق الحركة الحياتية لمرتسمات الضوء في الأمكنة المختلفة. في تلك اللحظات كنا نمضي حاملين العلب المصوّرة المغلّفة باللواصق الكاتمة للعتمة، وفي جعبتنا أشرطة التسجيل الصوتي الممغنطة برجرجات الأنفاس وهي تبوح لنا بأحلامها.. لم يكن أمامي يومها إلا أن أفكّك عرى الأحلام/ المنامات المتدفقة على الشاشة الصغيرة لطاولة المونتاج، من أجساد وأمكنة تغيب عني المصائر التي آلت إليها كلّ منها ، وأن أبتسرها وأعيد ترتيبها لتكوّن مناماً عن منامات غدت في ذاكرة منام». هنا مقتطفات من المنامات:

◄ سلوى

شفت حالي عروس.. واحنا في الموكب، وأخذينّي على العرس، أجا الطيران ...

نزلنا نتدارى من الطيران بالحفر، ولّا فجأة بشوف حالي ماني عروس، والدنيا عند الغياب، وبشوف جبال حوالينا، والأرض خضرا، وبساتين كبيرة وزريعة.. وأمي حاملة سلال على رأسها وراكضة، والناس كلها هربانة وحاملة غراض كثيرة، وفي دواب، وفوقنا عصافير بتطير.

◄ سلوى2

شفت حالي بمقبرة واسعة، والدنيا عتمة، وكنت عم جر قبور من مكان لمكان، وبقيت جر قبور لحد ما غيّرت مكان المقبرة كلها.

◄ فيصل

زي ما بيحكوا لنا أهالينا كيف نزحوا من فلسطين بالثمان وأربعين، تماماً، شفت إنه إحنا، أهالي المخيم، راكبين بشاحنات وحاملين أغراضنا، بس قال راجعين على فلسطين.

بعد ما قطعنا «الناقورة» شفت بحيرة كبيرة، تطلعت وسألت أبوي عنها قال لي:

- واك يابا! هاي طبريا، مش عارفها؟!

حسيت لحظتها من كلام أبوي إنه انشرح صدري، وصرت أتطلع، وشفت من الشاحنة الماشية الأرض خضرا خضرا، وكلها شجر زيتون.

بالمنام، بس وصلنا على فلسطين، ما شفت إلا كل أهالي المخيم صاروا يتفرقوا، وصار كل واحد يروح على بلده...

يلي من حيفا راح على حيفا، ويلي من يافا راح على يافا...

شفت حالي بقيت لوحدي، وكل أصحابي يلي معاي بالمدرسة، راحوا.

شعرت بوحدة شديدة.

صرت أقول لحالي: يا ريت نرجع نحن يلّي عايشين بالمخيم نعمل بلد صغيرة، بلد أو قرية أو مخيم، يعني شيء زي شاتيلا يلي كنا عايشين فيه...

ورحت دوغري أدوّر على أصحابي تقول لهم:

تعالوا نعمر بلد بقلب فلسطين تجمعنا مع بعض وتكون زي المخيم!

بس لحظتها فقت.

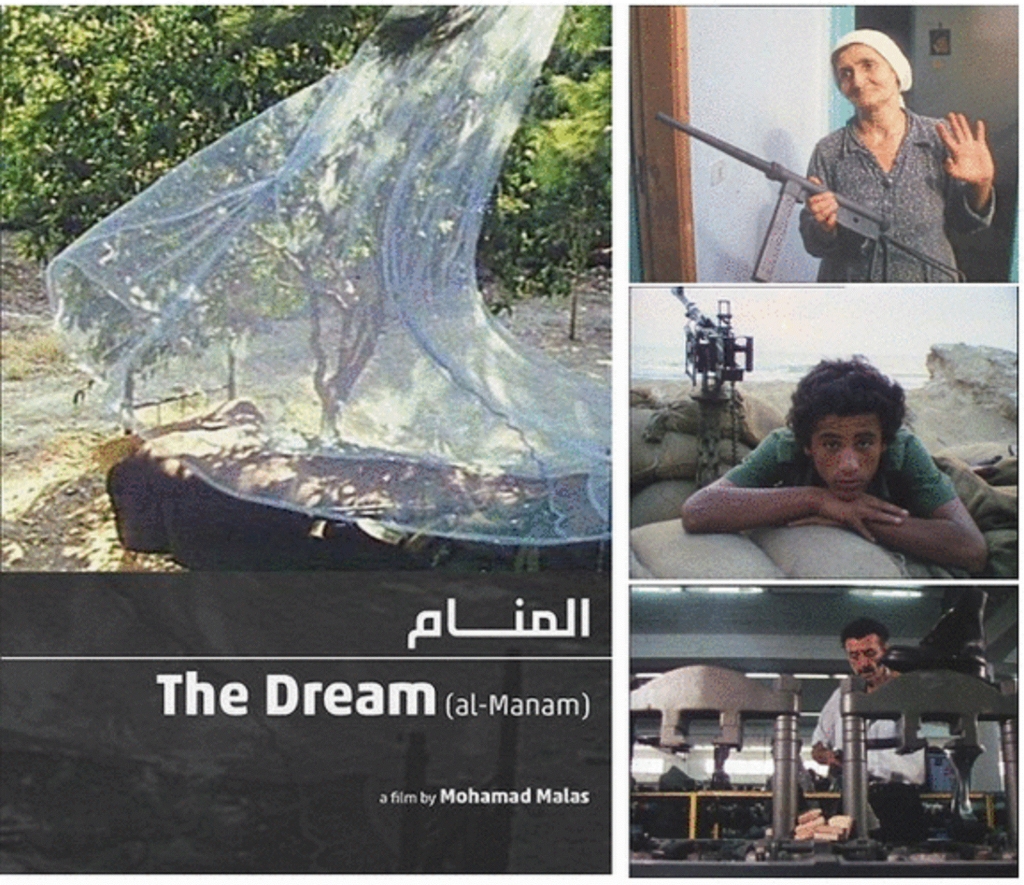

من فيلم «المنام» لمحمد ملص

◄ أم خليل

أجاني أبو خليل في المنام، وهو عم يقول لي: بدي أرحّلك يا مرا من هالبيت!

قلت له: لوين يا أبو خليل؟

قال لي: إلى مكان ترتاحي فيه.. الحقيني!

تركت الأولاد ومشيت وراه. نزّلني بدرج طويل تحت بناية عالية. نزلت، ونزلت، ولّا بلاقي حالي في بيت، شو بيت! سبحان الله يلّي كوّنه بيت.

مليان «كنابايات» بعمري ما شفت مثلهن. وعلى كل كنباية ورد طبيعي، أبيض وأصفر وأحمر.

تطلعت في هالبيت لقيت في بنت، الله والعليم إنها بنتي، أنا على فكرة في إلي بنت استشهدت ودائماً بهلوس فيها.

قالت لي البنت:

- اقعدي!

قعدت، تطلعت قدامي، شفت شباك، ووراء الشباك خضار الناصرة، وشفت بوسط الخضار فدائية... كنت خايفة كثير، وخايفة إني كون مش ببلادي، فقلت لنفسي، ما دام في فدائية فمعناه نحن بأراضينا.

وفي الليلة مش هاي، يلّي قبلها، قال نايمة بين الجبال، والجبال خضراء، ووجهي «للقبلة». وفش معاي إلا هالولد الصغير (هو في حضنها).

أقول يا ربي وين أولادي الباقين؟ أروح أدوّر عليهم؟

وإلّا بقدرة الله بلاقي روزيت ووداد وتركية، هدول بنات جارنا أبو تركي، بلاقي هالبنات حاملين قرنبيط وملفوف.

سألتهم:

- من وين جبتوهم؟

ضحكوا وقالوا لي: من باب الله الكريم. طب أعطوني شوي، ما أنا عيلتي كبيرة!.

أجت تركية وقالت لي خذي، وهيّ عم تعطيني الملفوف قالت لي:

- يا أم خليل في قدامك طريق صعبة، يا ترى بتقدري تدخلي فيها؟

قلت لها:

- بدخل، بس خليكو وراي.. مش تتركوني!

وحياة هالنعمة يا جماعة إجيت دخلت بين الجبال، وكأني شقيت الجبل ودخلت، ولّا شوف نور السما يملأ الفضا، والميّ تطفح من بين أجرينا، والأرض تنبع مي. وحياة الكعبة الشريفة ما بكذب عليكم. مين شفت لحظتها؟ شفت أبو فوزي البدوي، لابس أبيض، وباني مزار أبيض.

قلت لتركية:

- إنتو إمشوا! بس شوفولي الأولاد بطريقكم.

دخلت المزار لوحدي، لقيت تحت القبة في تلفزيون مفتوح على القرآن. جيت بدي أقعد، ما شوف إلا هالنار طالعة من كل مكان.

( بعد مرور سبع سنوات على رواية أم خليل لمنامها هذا... وصلتني رسالة شخصية تقول:

« ... وبتتذكر أم خليل وتركية وروزيت ووداد، بنات أبو تركي ؟! تلك المرأة السمراء الطويلة، الممتلئة قليلاً التي كانت ترتدي دائماً ثوباً فلاحياً أسود اللون ...

تذكرتها؟!

إن جميع أولادها قُتلوا في مجزرة صبرا وشاتيلا، ولم يبقَ منهم سوى ابنها الصغير.

أما هذا الصغير الذي كان في حضنها عندما روت لك المنامات، فقد استشهد في حرب المخيمات أثناء حصار شاتيلا.

أم خليل تسكن الآن في الحجر الأسود في سوريا، ابحث عنها إذا أردت».

لقد جعلتني هذه الرسالة أعيد قراءة منام أم خليل مرة واثنتين وثلاثاً...

◄ حسن

بشوف حالي عم بركض على رمل، بركض، بس بضلني في مكاني، ومش قادر أتقدم لقدّام. وبشوف مرات شخص لاحقني بخنجر.. وبس يوصل لعندي بفيق.

في الأسبوع الواحد بشوف الحلم نفسه ثلاث أو أربع مرات. هلأ، الحمد لله، صار لي شي خمسة شهور ما عاد شفته.

الشخص يلّي لاحقني، ما بعرفه، لكن الرمل زي يلي فوقنا، على طرف المخيم.

وقت كنت سجين، كنت أشوف حالي بالمنام إني بره ... ولما صرت بره صرت أحلم حالي إني سجين.

وقت كنت في ألمانيا، كنت أشوف حالي راجع لهون بالبحر، ودايماً كنت أشوف الباخرة عم تغرق، والشنط بتضيع.

◄ أحمد

حلمت أني رجعت على غزة.

بتطلع وبلاقيها متغيرة كثير عن ما نزحنا عنها في السبعة وستين. شفت حالي مالي عرفان كيف بدي أمشي وكيف بدي أعمل!

شفت باص ماشي، ركضت وتعربشت عليه. دخلت الباص، ما لقيت غير كرسي واحد فاضي، طبعاً رحت قعدت في الكرسي الفاضي، لقيت امرأة إسرائيلية عجوز جنبي، والباص كله إسرائيلية، وفش عربي غير أنا، شعرت حالي طلعت بالغلط.

فجأة تطلعت فيّ العجوز وأمسكت بي وصرخت:

- عربي حرامي! حرامي!

كل ياللي في الباص هبوا وأمسكوني وأخذوني على البوليس .

من وين جاي؟

من الأردن!

وين رايح؟

عند أهلي!

حطوني بالسجن .

بعد شوي إجاني بوليس ضخم ، قال لي:

- تعال! شو اسمك؟

قلت له: أحمد.

قال لي:

والله العجوز كانت نسيانة المصاري في البيت وبعدين وجدتهن ، أنت بريء من التهمة.

طلعوني من السجن، ولّا العجوز بوجهي.

ركضت العجوز علي وصارت تبوّس فيّ، وناولتني «شيك» مصاري.

انبسطت كثير، وأخذت الشيك منها، وركضت...

قال بدي أفوت أصرف الشيك ولّا أنا صاحي.

◄ فايزة

أنا مرة شفت منام إني أنا وحربة هاي صديقتي راكبين بسيارة... السيارة زي البوسطة يلّي بيتاخدنا كل يوم من الدامور على المشغل، وبترجعنا كل يوم من المشغل على الدامور...

قال هاي السيارة فاضية، ما في حدا غيرنا أنا وحربة، والسيارة ماشية ومكانش فيها سواق. تمشي هالسيارة بأرض وعر، والبيوت حوالينا زي خيم للغجر. بعد شوي شفت هالسيارة عم بتفوت بزاروب، وبعدين عم بتفوت لغرفة فيها شباب مجتمعين. الشباب بس شافونا وقفوا وصاروا يتشاوروا ويأشّروا علينا.

تطلعت إلى حربة مالقيتهاش، وشفت حالي وحدي. خفت، فعلاً خفت، لأني بعرفش حدا منهم. فتحت باب السيارة ونزلت ركاض، ولّا بلاقي قدام الخيمة اثنتان من النساء بدهم يمشوا...

قلت لهم: خذوني!

قالوا لي: لأ!

قلت لهم: ليه؟

قالوا لي: لأنه طريقنا بده عشرين سنة ليوصّلنا.

قلت لحالي: يا ويلي بعد عشرين سنة كمان!

◄ فادية

مرة، شفت حالي بسجن قضبانه كبيرة، سودا، وكان في المنام ضباب كثير، وكان من بين الضباب والدخان يطلع بوجهي سجّان شكله بيذكرني بصور كتب التاريخ المدرسية، أو بتماثيل الآشوريين في المتاحف، يلّي كنا نقرأ عنهم بكتب الرابع والخامس في المدارس.

كان هذا السجّان يقرب مني ويضربني، وأنا أصرخ وأبكي، وهو يقول لي:

- اركعي!

وأنا أقول له:

- لأ ! ما بركع، ما بركع!

وفي الأخير كان يطّلّع فيّي ويقول:

- والله بدكم ذبح، بدكم ذبح!.

◄ جمال

حلمت بالمخيم.

كان المخيم بالمنام صغير، والبيوت زنكو...

وإحنا واقفين في الزاروب، ولّا فجأة إنزال إسرائيلي علينا، والهيليكوبترات فوقنا، والجنود حوالينا. شو بدنا نعمل؟ ما عرفت! ما بعرف كيف لقيت سكين بإيدي، فرحت وطعنت جندي إسرائيلي فيها. جيت بدّي أهرب، خفت ينتقموا من أهلي. فبقيت واقف، ولّا بتركض أختي وبتخطف السكين مني، وبتقول لي:

- اهرب يا جمال!

وبشوف أمي راكضة وبتخطف السكين من أختي وبتقول لها:

- اهربي يا جنان!.

اختلفنا وصرنا كل واحد يقول للثاني لا أنت اهرب.

ونحن مختلفين ما شفنا إلا الجنود الإسرائيليين طخونا كلياتنا. شفت أختي ميتة، شفت أمي ميتة، وقمت من الحلم مرعوب وعرقان.

◄ أم أمل

شفت طير عم برفرف ويحوم حوالينا، تطلعت شفت بنت عم تركض حواليه وتحطّ له ميّ وأكـل... التفـتت لأمي وقلتلها:

- يمّا ! شايفة هالطير كيف عم برفرف!

لما تطلعت أمي وشافت الطير والبنت، سمعتها تصرخ وتقول:

- هي بنتك أمل يلي ماتت! كنه أبوها راح لعندها... هذا الطير جوزك وهاي بنته. خلص يا بنتي، ما دام ما إجاش من بيروت معناته راح. ثاني يوم طلع الحلم حقيقي.