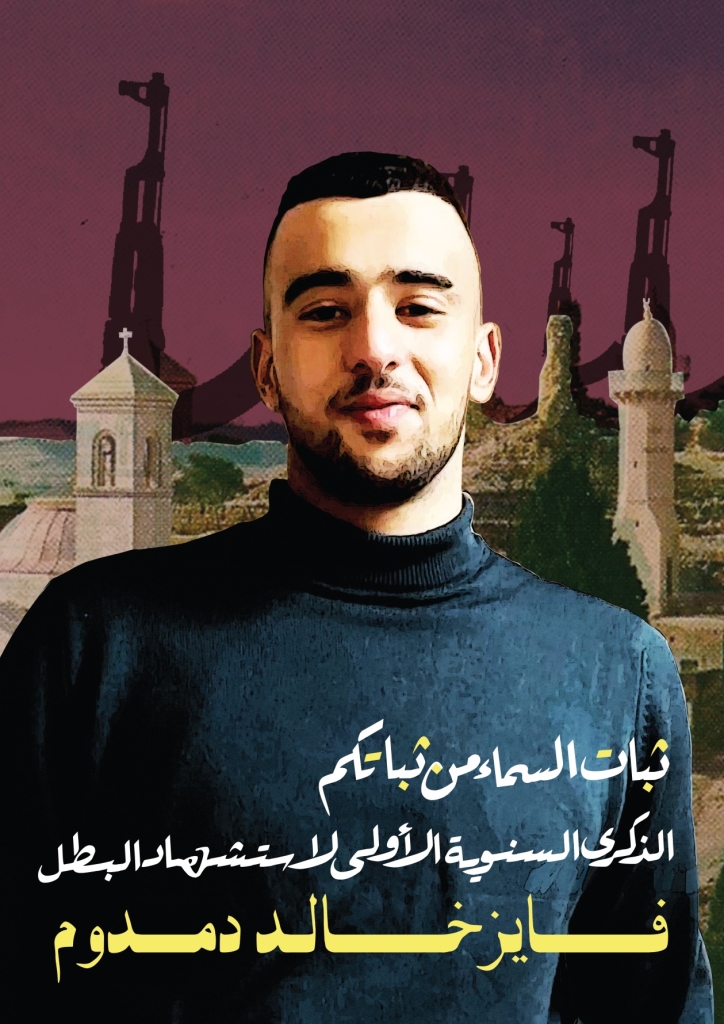

أنا عبد العزيز خالد دمدوم من العيزرية التي تبعد دقائق عن المسجد الأقصى قبل بناء الجدار، ولدت في 10/2/2000. أنا شقيق الشهيد فايز خالد دمدوم وهو من مواليد 15/7/2005 وقد استشهد على أرض العيزرية في 1/10/2022. علاقتي المباشرة مع الاستعمار بدأت تناحرية، في طريقي إلى المدرسة في بلدة بيت حنينا في القدس، كنت يومياً أصطفّ على الحاجز الفاصل بين العيزرية والقدس حتى أستطيع الوصول إلى المدرسة. أمّا عن المشهد ِالأكثر حزناً ودموية فهو كان بعد انتفاضة عام 2015 في القدس، حين رأيت بأمّ عيني جندياً صهيونياً يعدم شاباً فلسطينياً دون أي مبرّر أو تهديد، وصدقاً لم يقم الشاب بعمل أي حركة تدل على شيء ولم يكن يحمل سكيناً، لكنّ هناك جندياً قرّر إنهاء حياة الشاب وإعدامه أمام الجميع!

سُجنت للمرة الأولى وأنا في عمر 16 عاماً، وكانت تجربة الأسر معقّدة وذلك لخصوصيتها عند الأشبال، إذ لا توجد تنظيمات، ولا اهتمام في الجوانب الثقافية والتعليمية داخل السجون، وهذا ما جعل أوّل تجربة فقيرة معرفياً، فلم أتثقّف بما فيه الكفاية. لكن لحسن الحظ، هناك من أرشدني إلى التعلّم عن طريق مطالعة أدب غسان كنفاني، وهذا كان كفيلاً بتجذيري معرفيّاً. خرجت من السجن وكان عمري 17 عاماً، وفايز شقيقي كان في حينها 12 عاماً، وكنت أراه صغيراً. كان لديّ شعور بأنني كبرت من طفل إلى شاب داخل السجن، لذلك حين خرجت كان حضوري مع الأصدقاء، وفي الشارع، أكثر من وجودي مع الأسرة. بقيت خارج السجن لمدة سنة، وبعدها أعيد اعتقالي إدارياً لمدة 24 شهراً، ورغم غضبي من فكرة السجن الإداري غير المبرّر، كان من حسن حظي أنني تجاوزت الثامنة عشرة من عمري، لذلك سُجنت مع الكبار! وهناك رأيت أشكالاً وألواناً، رأيت جميع الدنيا! الكثير من الكتب والكثير من المناضلين والتجارب والخبرات والقدرة على التعلّم، والقصص المحزنة والفقد.

وفي يوم طبيعي خلال أيام الاعتقال في آب 2019 قالوا لي إنّ لدي محكمة، اقتادوني إليها، فإذا بي أجد نفسي في مركز تعذيب المسكوبية، أخضع لعملية تعذيب شرسة من مجموعة من المحقّقين. كان كل همّهم تحميلي مسؤولية العملية التي قام بها الشهيد نسيم أبو رومي والأسير الجريح محمد الشيخ، وكلاهما من بلدة العيزرية. بدأ التحقيق معي من نقطة أنني قمت بدفعهم للعملية، وطبعاً كانت كلها افتراءات وكذباً من أجل تبرير فشلهم وخسارتهم. خلال التحقيق لم أعترف بأي كلمة، لأن إرادتي كانت قوية، ولأن لا علاقة لي بالموضوع. وهذا ما دفع المخابرات لتهديدي بأنني سأظل 4 سنوات في الإداري وليس سنتين.

خرجت من السجن بعد سنتين من الاعتقال الإداري، وبين عمر الـ 13 و15 الإنسان يكبر مرة واحدة، حيث إنني سُجنت وعمر فايز 13 سنة تقريباً، وحين خرجت في عام 2020 كان عمره 15 سنة، كان طويلاً وكبيراً، كأنه رجل. بقيت علاقتي معه على أساس أنه الأخ الصغير، لكنني شعرت بأن لديّ صديقاً جديداً، يخرج معي إلى العمل والشارع ويساندني في مشاريعي، وبدأ ينضج فكرياً، فطلب مني كتباً كي يتعرّف إلى الأفكار والقضية. وهذا ما زاد تعلّقي به.

«أكبر أمنية لنا في هذا الطريق المليء بالتضحيات والفيض والبهجة، أن نقدّم أنفسنا وأرواحنا فداءً لهذا الخط المقدّس»

[الشهيد جهاد عماد مغنية في تأبين والده]

يوم السبت الأول من تشرين الأول 2022، كان فايز في عمله في مخزن محطة محروقات في العيزرية، رنّ هاتفه عند الساعة الثالثة عصراً، وأخبره أحد الرفاق أن هناك آليات لجيش الاحتلال تقتحم العيزرية وهي الآن في بلدة أبوديس، وما إن أنهى اتصاله، حتى شاهد الآليات تمرّ من أمامه، وهو عند هذا المشهد لم يستطع تمالك نفسه، ركب درّاجته النارية ولحق بها. وقفت الآليات عند ساحة الشهيد ياسر عرفات في وسط البلدة وبدأت بإطلاق النار، فنزل عن درّاجته وبدأ بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة من مسافة قريبة جداً. وكان كل من شاهد فايز في هذا المشهد يُذهل من الجرأة والانبساط، فقد كان يضحك وهو يضرب. أكملت الآليات طريقها إلى شرق البلدة، فلحقها على درّاجته ومعه رفيقه، مسافة كيلومتر تقريباً، وحين وصلت الآليات إلى أمام مدرسة الأيتام كانت هناك أزمة مرورية، نزل فايز ورفيقه عن الدرّاجة وأكملا عملهما في ضرب الحجارة، وفي هذه الأثناء فتحت مجنّدة الباب الخلفي لإحدى الآليات وأخرى بدأت بإطلاق الرصاص الحي، حاول فايز الهرب، لكنّ رصاصة أصابت رأسه من الخلف استقرت فوق الأذن، أنهت حياته على الفور، ولم تعط فرصة للإسعافات الأولية أو لسيارة الإسعاف، لتنقذ روحه. تجمّع الناس، وأصبحوا يصيحون ويسبّون الجنود، فقاموا بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت على الناس لتفريقهم، وما إن أتت سيارة الإسعاف ونُقل فايز حتى أمر الجنود ضابط الإسعاف باللحاق بهم إلى مستوطنة «معاليه أدوميم»، وذلك لسرقة جثمان فايز. لكن عند مفترق الطريق، تمرّد ضابط الإسعاف وأوصل فايز إلى طوارئ مستشفى المقاصد في بلدة أبوديس.

كان عشقه وروحه إبراهيم، كان حلمه أن يذهب إلى نابلس كي يرى قبر إبراهيم كما تقول والدته. وكلاهما كانا وفييْن لوصية الشهيد غسان كنفاني في الموت بين زخّات الرصاص

أفراد عائلتي في حينها كانوا في المنزل، علموا باقتحام قوات الاحتلال البلدة، لكنهم لم يعطوا الأمر اهتماماً، عادة يتّصلون بفايز، لكن لوجوده في العمل لم يقوموا بذلك. لم يمض كثير من الوقت حتى بدأت مجموعات «واتساب» تتحدّث عن وجود إصابة في بلدة العيزرية، فبدؤوا الاتصال به. وفي الأثناء، أتت اتصالات عديدة من شباب البلدة إلى عائلتي، وكان أصحابها كلهم يسألون عن فايز. وهذا ما دفعهم للشعور بالقلق والخوف، فقرّروا الخروج من المنزل للبحث عنه، وإذ بعمّي شقيق والدي يتّصل بأبي ويسأله: ماذا كان فايز يرتدي في الصباح؟ عند هذا السؤال تحوّل القلق إلى غضب وخوف وانفعال، لأن كل الأخبار تتحدّث عن أن المصاب قد استُشهد! تحرّكوا بسرعة إلى مستشفى المقاصد وعند وصولهم كان فايز، آخر العنقود، قد فارق الحياة!

«في إحدى المرات، قام فايز بتهديد ضابط المنطقة، فقال له الضابط: راح نشوف مين راح يضحك بالآخر»

قبل أيّام من استشهاد شقيقي كنت أقول لمن معي في الزنزانة «في إشي صار، في إشي راح يصير»، وكنت كلما أستيقظ في الصباح، أتأكّد إذا حدث شيء في الخارج، وفي يوم الخميس كنا نلعب الورق، لا شيء على البال ولا شيء على الخاطر، سرحت وإذ بي أرى صورة أخي بالجاكيت الأصفر عند المسجد الأقصى، والجاكيت عليها دم! فزعت وخفت، وقلت لرفيقي ما شاهدت، قال لي: «لا يزلمة توكل على الله فش إشي». أتى يوم السبت؛ عدد، فطور، وجلسات ثقافية، وفورة، وعند العصر قررت أن آخذ قيلولة، وضعت رأسي على المخدّة وبعد وقت قصير سمعت صوتاً، والرفاق دخلوا إلى الزنزانة مجتمعين وقال لي أحدهم: «تعال بدنا نحكي معك» قلت انتظر، أريد أن أدخل إلى الحمام، دخلت وصرت أقول في ذهني «معقول صار هيك؟ عنجد يا الله صار هيك؟ 36 يوم ضايلي يا الله!» خرجت، جلس الجميع وحدّثوني عن طبيعة حياة النضال، وعن أهمية التضحية من أجل فلسطين، وأن ثمن الحرية أشكال متعددة من التضحية، ومن هذه المقدمات. فقلت «شو في؟» قال أحدهم: «الجيش اقتحم العيزرية وصار مواجهات»، وقبل أن يكمل جملته قلت له: «وفايز استشهد؟»، انصدموا! قلت: «أحكي صح»، قال: «آه». وعندما سمعت هذه الكلمة لم أعد أرى أي شيء، ولم أعد أسمع أي شيء، شاشة سوداء معتمة وعدم إدراك، حتى صار أحد الرفاق ينخزني ويقول لي «اصحى مالك، اصحى صحصح». والحمد لله كان معي ناس، صدقاً، من أفضل الناس الذين عشت معهم في السجون، وكانوا بمثابة أهل. وفي حالة مثل هذه يقوم الأسرى بفتح القسم لمدة ثلاثة أيام، لتقديم واجب العزاء والمواساة.

قبل ثلاثة أيام من استشهاد فايز، استشهد في جنين: أحمد علاونة، وعبد الرحمن خازم، ومحمد ألونة، ومحمد أبو ناعسة.

لم يكن هناك تصوير فيديو حين خرج فايز محمولاً على الأكتاف من طوارئ أبوديس، بدأ تلفزيون فلسطين يغطي الجنازة عند وصولها إلى ساحة الشهيد، وبعيداً عن طريقة تغطية تلفزيون فلسطين للأحداث، تخيّل، أن تكون تشاهد التلفاز وترى أهلك والناس وأبناء بلدتك وترى الشهيد، وهو شقيقك! ليس أي شهيد، شقيقك. مهما قلنا إن الشهيد عريس، إنها حسرة وغصة ليس لهما مثيل! ومهما قلنا إن الشهادة فرح... عندما رأيت المشهد لم يعد هناك مجال للفرح، والمشهد تماماً هكذا، أنت جالس في زنزانتك مع الأسرى، تشاهدون جنازة مثل جنازة أي شهيد، لكن هذه المرة الشهيد شقيقك، وتشاهد أهلك وعائلتك، لا أحد يستطيع وصف الشعور! مشى التلفزيون مع الجنازة إلى المقبرة، رأيت أمي، تحدّثت وبعدها أخواتي، مشهد صعب جداً، كنت أودّ أن أتوقّف عن المشاهدة لولا أنني كنت أحب أن أراهم وأحتاج إلى ذلك. بعدها كان هناك تصوير من بيت العزاء في نادي العيزرية، وهناك قاموا بعمل مقابلة مع والدي، ورغم حالتي النفسية المدمّرة التي وصلت إلى أسوأ حال حينها، إلا أن كلام والدي حول الافتخار بفعل المقاومة، وأن النضال واجب على كل فلسطيني والشهادة حلم نحققه ونصل إليه بعد تعب وجهد، أراحني كثيراً، وشعرت بأمل في الحياة، ولو قليلاً، بالتحديد لأن صلابة والدي أشعرتني بأن هناك من يسند العائلة. وفي النهاية كل التغطية الإعلامية لم تتجاوز ربع الساعة.

استمر العزاء ثلاثة أيام في سجن نفحة، وكان من المستحيل الحديث عن إفراج مبكر، حيث رأينا ماذا حدث مع خالدة جرار حينما توفيت ابنتها سهى، كل الخطوات التي حدثت في داخل السجون وخارجها، وكل الناس تحرّكوا وعملوا المستحيل، ولم تحصل على وداع أخير. كل سنوات السجن مرّت بطريقة لا أدركها لكن الشهر الباقي كان أطول مدة رأيتها في حياتي، كلها تعب نفسي وإنكار، وكنت متأكداً من أنني سأخرج من الأسر، وأجد فايز ينتظرني مثل كل مرة أخرج فيها. ومع كل اقتراب من موعد الإفراج كنت أزداد خوفاً، وهذا ما دفعني للحديث مع أحد الأسرى، فقلت له أنا خائف من الخروج من السجن، أريد أن أخرج لكنني خائف.

قبل استشهاد فايز بيومين، قامت قوات العدو الصهيوني، بعد مطاردة مضنية، باغتيال الطفل ريان سليمان في بلدة تقوع ببيت لحم.

خاتمة

«لن نقبل أن يكون ثأر والدي أقل من تحرير فلسطين كاملة من نهرها إلى بحرها، وزوال هذا العدو المحتل، ونقول للعدو أنتم تتباهون بأميركا ونحن نتباهى بديننا، وسوف نعلّمكم درساً، لن ترجعوا إلى أرضنا إن شاء الله»

[نجل الشهيد خالد منصور]

عندما ننظر من أسطح منازلنا في بلدة العيزرية، إلى الأفق باتجاه الغرب، يمنعنا الجدار من الرؤية، أمّا من الشرق، فتمنعنا مستوطنة «معاليه أدوميم» من الحلم. وعلى المدخل الشرقي للبلدة تتجسّد رؤية فرانز فانون للفرق بين مدينة المستعمِر ومدينة المستعمَر. وكأنّ التصميم جاء تطبيقاً حرفياً لوصفه في كتاب «معذّبو الأرض». مدخل المستوطنة الذي استشهد عنده البطل عدي التميمي بعد اشتباك أسطوري، مليء بالورود والأشجار والبيوت الخاصة مع القرميد الأحمر، المحروسة بالجنود الخائفين والأسوار والأسلاك الشائكة، وعمّال يعبرون الحاجز للعمل في داخلها ليجسّدوا أقسى أشكال الاغتراب في العمل على أرضهم المسروقة، بإمرة صاحب العمل، وهو المجنّد الذي سرق الأرض. مقابله مدخل بلدة العيزرية مكتظّ وأمامه أزمة مرورية، بناء عشوائي، ومحالّ خردة وعمارات متراصّة ومحال تجارية بلا نهاية. وما قاله الشهيد مهند المزارعة في الأول من آب 2023 أبلغ ما يمكن قوله في هذه العلاقة المبنية على طبقات لا متناهية من العنف، إذ سيقرر المستعمَر بعد طول تخطيط وعذاب وألم أن يضع كل وجدانه وشجاعته في البحث عن الخلاص عبر غرز السكين في عنق المستعمِر (بوصف فانون). في اشتباك ملحمي، وفي اختراق للمنظومة الأمنية، استطاع مهند تهريب سلاح إلى داخل المستوطنة، وعلى درب رعد وضياء وعدي اشتبك مهند وروى أرضنا المسروقة بدمه. وفي كل مرة أسمع قصة فايز في مطاردته لآليات عسكرية بدراجة نارية أتساءل من أين تأتي هذه الشجاعة؟ وأتذكّر أن جملة «احذروا الموت الطبيعي ولا تموتوا إلا بين زخات الرصاص» تزيّن صرح الشهيد فايز دمدوم الموجود وسط بلدة العيزرية، كما تزين قبر الشهيد إبراهيم النابلسي في مدينة نابلس. فايز كان عشقه وروحه إبراهيم، كان حلمه أن يذهب إلى نابلس كي يرى قبر إبراهيم كما تقول والدته. وكلاهما كانا وفييْن لوصية الشهيد غسان كنفاني في الموت بين زخّات الرصاص.