وبعضها الآخر لا نعرف أننا لا نعرفها

الأشياء التي نعرفها لا نعرفها

والأشياء التي نعرفها قد لا نعرفها»

[«الشاعر» دونالد رامسفيلد، وزير الدفاع الأميركي الأسبق، في 12 شباط 2002]

قلة يعرفون شغف دونالد رامسفيلد بالشعر. خلال اجتياح العراق عام 2003، كان وزير الدفاع الأميركي منشغلاً بما «لا يقل أهمية عن الحرب» بالنسبة إليه. كانت دار «سايمون وشوستر» في نيويورك قد وعدت الرجل بإصدار ديوان شعري له في تشرين الأول 2003. اهتمامات رامسفيلد تلك كانت تستفزّ وزير الخارجية الأميركي آنذاك، كولن باول، وتستشيطه غضباً. في تعليقه على ديوان رامسفيلد، كتب باول لكونداليزا رايس مرة: «إذا كنا لا نعرف ما يجري في رؤوسنا، فكيف لنا أن نزعم معرفة ما يجري في العالم». تعليق باول ذاك كان يختصر الكثير مما جال في أروقة قرار الإدارة الأميركية خلال حربها على العراق.

كانت ثمة معركتان تخوضهما إدارة الرئيس بوش الابن حينه؛ الأولى معركة محدودة التكاليف لإسقاط النظام العراقي، والأخرى مجهولة التكاليف بين البيت الأبيض والقوات المسلحة حول «مشروعية» و«معقولية» المطالب الإمبراطورية للإدارة الأميركية. هواجس انزلاق استراتيجية الحرب من «التفوق بالقوة» إلى «ممارسة العنف»، أو «ممارسة القتل»، كانت تشغل حيزاً واسعاً من نقاشات الجنرالات الأميركيين مع أصحاب القرار.

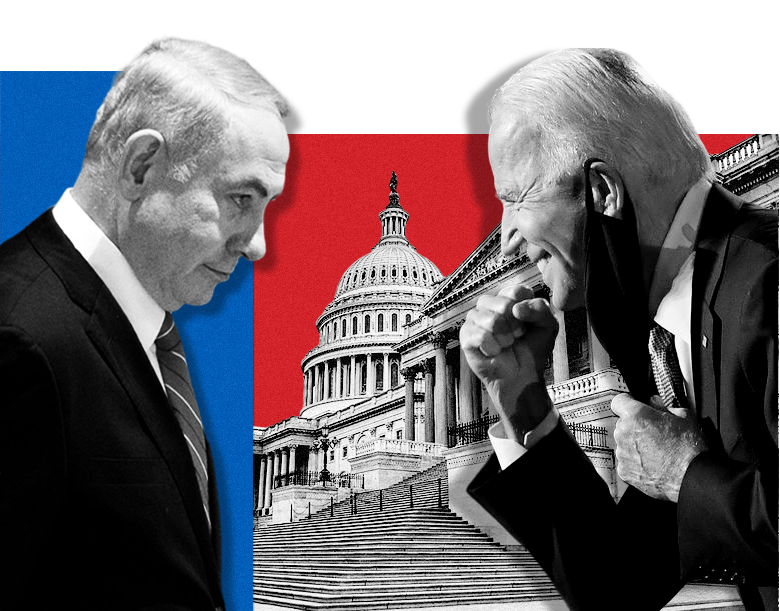

والنقاشات تلك هي بالضبط ما تعيشه أروقة واشنطن اليوم عند تناولها الحرب الإسرائيلية على غزة: هل انزلق الجيش الإسرائيلي إلى «ممارسة القتل» ليس إلا؟ السؤال ليس قانونياً أو أخلاقياً البتة. هو وثيق الصلة بالتصورات الإمبراطورية الأميركية. هل لا تزال الإمبراطورية الأميركية اليوم قادرة على «ممارسة العنف» دون قيد أو شرط؟

والسؤال عن الإمبراطورية الأميركية في حديثنا عن الجيش الإسرائيلي مقصود، إذ ليس ثمة انفكاك جوهري بين الدولتين/ الكيانين. المشكلة أننا غالباً ما نمارس انزياحاً معرفياً فنَسقط في شِراك سؤال قديم جديد عن العلاقة الإسرائيلية الأميركية: من يحكم الآخر؟ هل تدير الولايات المتحدة إسرائيل، أم أن أميركا تُدار إسرائيلياً؟ أصل هذا السؤال يشوبه الكثير من الانحياز المعرفي الخاطئ. فنحن نتخيل الولايات المتحدة «دولة-أمّة» تلعب دور المركز الأوروبي في علاقته بالأطراف. والحقيقة أن أميركا لم تكن يوماً دولة بالنحو الذي نتخيله، والأطراف لم تكن علاقتها بالمركز الأميركي بالنحو الذي اعتدناه في تصورنا عن الاستعمار الأوروبي مثلاً.

بهذا المعنى، تصير إسرائيل جيباً أميركياً في منطقتنا فيما لا تعدو الولايات المتحدة عن أن تكون حصناً إسرائيلياً في قلب جغرافيا سلطة أهل النفوذ العالمي

في كتابه «صعود أهل النفوذ: رؤية جديدة لتاريخ العالم الحديث» يقدّم المؤرخ الأميركي بيتر غران تاريخاً جديداً للعالم ما بعد الهيمنة الأميركية مركّزاً على السنوات الأربعين الأخيرة. برأيه، كان صعود اللوبي في الولايات المتحدة تعبيراً عن تحول كبير داخل منظومة الاقتصاد العالمي. فاللوبي الكوري والياباني في أميركا، مثلاً، أثّر بسحبه صناعة السيارات إلى خارج الولايات المتحدة في خلق مناطق حزام الصدأ داخل الولايات المتحدة وفي محو قطاعات كاملة من الاقتصاد الأميركي، فضلاً عن تغيير مواقع العمل وسكن العمّال وتحوّل السوق الأميركية إلى الولايات الجنوبية والجنوبية الغربية.

يقول غران إن تلك الظاهرة لم تقتصر على لوبيات دول الشمال، فحتى دول «العالم الثالث» قامت مرات بالأمر نفسه. في النموذج المكسيكي، على سبيل المثال لا الحصر، تمكّنت الطبقة الحاكمة في المكسيك من خلال تحالفاتها من تطوير سلطة إغراق الولايات المتحدة بالعمالة الزائدة لديها، وفي إقناع ملايين المكسيكيين بقبول فكرة الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة. ويبدو أن الولايات المتحدة وقفت عاجزة عن التصرف أمام هذا التكتيك.

وبنحو أكبر، يبدو اللوبي الإسرائيلي قادراً على الفعل في الولايات المتحدة بأكثر مما قام به اللوبي الياباني والكوري والمكسيكي مجتمعين. الأمر لا يعود إلى قوة اللوبي و«مخططاته الجهنمية» بقدر ما يعود إلى نفس طبيعة النظام السياسي-الاقتصادي الأميركي، الذي لا يعدو أن يكون بنية هجينة ومركّبة بين مجموع أهل النفوذ العالمي. بهذا المعنى، تصير إسرائيل جيباً أميركياً في منطقتنا فيما لا تعدو الولايات المتحدة عن أن تكون حصناً إسرائيلياً في قلب جغرافيا سلطة أهل النفوذ العالمي.

تعيننا هنا شروحات الكاتب الإسرائيلي ليف غرينبرغ في تصوّر حدود العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. في كتابه «السلام المتخيّل»، يعتبر غرينبرغ أن عملية أوسلو لم تكن غير نتاج لمخيّلة الطبقة الوسطى الإسرائيلية الراغبة بالاندماج في الاقتصاد العالمي منذ أواخر الثمانينيات. بمعنى آخر، كانت نخب إسرائيل مستعدة لوضع حدّ للسيطرة العسكرية على الفلسطينيين شرط انخراطها الاقتصادي الكامل في النظام الدولي. وكانت هذه المخيّلة قد فتحت أبواب الرغبة الأميركية أيضاً في تحقيق نسب كبرى من الأرباح مع رفع القيود عن نقل المزيد من الصناعات إلى شرق آسيا وعموم منطقة المتوسط وشمال أفريقيا. شركات التقانة من مثل «إنتل» و«آي بي أم» (والأخيرة كانت متعثرة بداية التسعينيات ووصلت خسائرها عام 1993 إلى نحو 8 مليارات دولار) كانت تتصوّر أن تنويع بيئات الإنتاج التي تخدم عدداً متنوعاً من الأسواق سيفضي إلى مراكمة أرباح مضاعفة.

هكذا جاءت تطلعات يوسي بيلين، شمعون بيريز، بروتوكول باريس 1994، خطط السلام الاقتصادي في مؤتمرات التنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا... كلها، لتعبّر عن خيال مشترك بين نخب الطبقة الوسطى في إسرائيل وفي الولايات المتحدة على حد سواء.

رأس مال النخبة القاتل

لم تكن المشكلة في تعثّر مشروع السلام الفلسطيني الإسرائيلي وحده. رأس المال نفسه كان مشكلة تنتج بحد ذاتها اليمين الرافض للسلام وأي صيغة تسوية مقبولة. كمثال، تميل شركات التقانة في إسرائيل، من مثل «اي سايف» (إلياشم المتحدة سابقاً)، إلى استقطاب خرّيجي كليات العلوم والتكنولوجيا من جامعتي تل أبيب وبار إيلان تحديداً. بالنسبة إليهم، يُعتبر أبناء هذه الجامعات – ونسب لا يستهان منهم من حي بني باراك الحريدي – ماكينات عمل خلّاقة. في المقابل، تميل شركة عائلة عوفر للبتروكيماويات إلى الاستثمار في الضفة الغربية. هناك تمارس الشركة كل إمكانات حرق الأرض دون قيد أو شرط، وهناك أيضاً تتهرّب الشركة من قوانين الضرائب. وفي الحالتين («اي سايف» والبتروكيماويات)، نحن أمام تسعير مطّرد لليمين بجناحيه.

ببساطة، آلت الشركات التي خُصخصت في فترة التسعينيات، ترحيباً بالسلام، إلى بيئات مؤسسة لليمين الاستيطاني والمسيحاني. وتلك ليست ظاهرة إسرائيلية محضاً. العلاقة ما بين التقانة والقتل وثيقة إذا ما تنبهنا لحجم الأوراق العلمية ذات الصلة بالذكاء الصناعي مثلاً، والمؤسسات العسكرية عالمياً. المشكلة في الحالة الإسرائيلية كذلك، تكمن في أن روابط العوائل الثماني الكبرى الممسكة بالتقانة الإسرائيلية (دانكنر، صبان، أريسون، تشوفا، بوروفيتش، بينو، شاحر، فارتهايم) هي نفسها الممسكة بكثير من قرارات أهل النفوذ في أميركا. مرة جديدة: نحن لسنا إزاء أميركا وإسرائيلها، أو إسرائيل وأميركاها، نحن إزاء حالة مركّبة لها امتداداتها القاتلة، ومشكلتها أنها اليوم محدودة في قدرتها على القتل.