رفض طيف واسع من الأحزاب حضور اللقاءات التي دعت إليها السفارة الأميركية في تونس

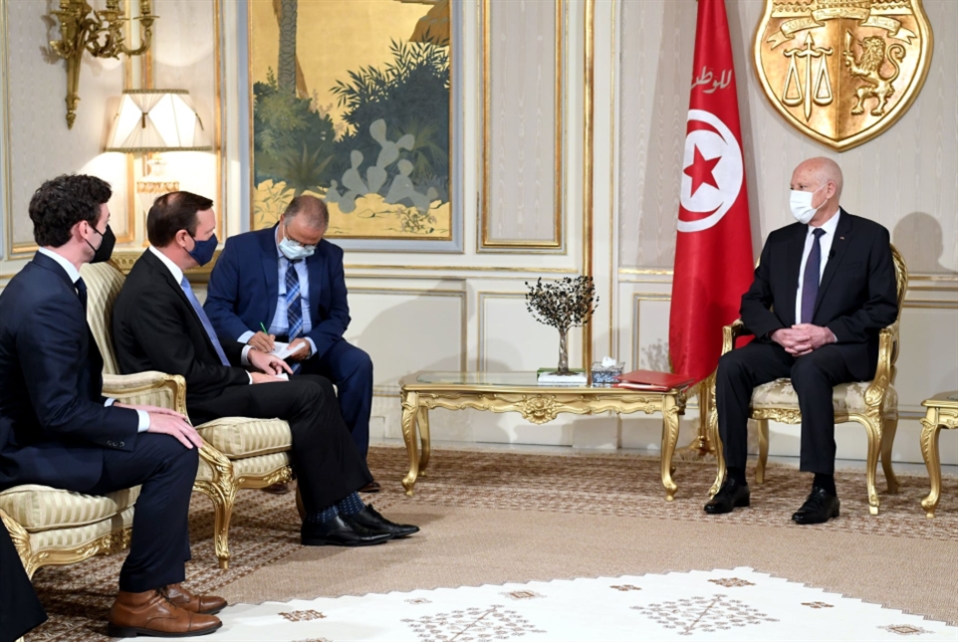

وفيما رفض طيف واسع من الأحزاب حضور هذه اللقاءات، واصفين التركيز الأميركي على استمالة الفاعلين المحليين بـ«التدخّل السافر في شؤون سيادية تونسية» (كان لمنظّمة الشغيلة أيضاً موقف حاسم برفض الدعوة للأسباب نفسها)، برّر المشاركون حضورهم بغاية توضيح الصورة للأميركيين، حتى لا تُغالطهم أطراف أخرى تقوم بالتحشيد ضدّ البلاد وقيادتها في الكونغرس ودوائر القرار هناك، في إشارة إلى العقد الذي وقّعته «النهضة» مع شركة أميركية مختصّة بالعلاقات العامّة، سويعات بعد إعلان سعيد قراراته. ويثير هذا الحراك الأميركي عدّة ملاحظات وفق مراقبين، خصوصاً في ظلّ تزايد اهتمام واشنطن بما يدور في تونس منذ 25 تموز، وهي التي سبق وأن أشارت تقارير المراكز البحثية التابعة لها إلى انتشار الفساد في المصالح الحكومية خدمة لرجال الأعمال، وتحوّل البرلمان إلى بؤرة عنف وتحريض وإثارة لنعرات الكراهية، وانعدام الاستقرار السياسي نتيجة انسداد الأزمة بين رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان. وإذا كان الاهتمام الأميركي في حدّ ذاته ليس بجديد على التونسيين، وحتى التدخلّ في الأزمة السياسية بوجه مكشوف عبر السفارة أو مراكز البحث أو دعم المجتمع المدني، إلّا أن المفاجئ هو أن يذهب طيف من السياسيين التونسيين إلى تسوّل تدخّل أجنبي في البلاد، معتبرين أن الحلّ اليوم مرهون بكلمة فصل بين المتخاصمين تقولها إدارة جو بايدن، علماً أن الأخيرة لم تُوجّه إلى الآن، وفق ما أظهرته زيارة مساعد مستشار الأمن القومي الأميركي جوناثان فاينر إلى تونس في 13 آب، أيّ تهديد أو لغة شديدة اللهجة إلى سعيد، وإنما توصية بتعيين رئيس حكومة في أقرب وقت، مع تأكيد دعم بايدن ونائبته كامالا هاريس للرئيس التونسي في سبيل «عودة سريعة للديمقراطية البرلمانية».

وتكثّفت محاولات «النهضة» وحلفائها استدعاء الدعم الخارجي بوجه سعيد، بعدما فوّض رئيس البرلمان وزعيم الحركة راشد الغنوشي، الناطق الرسمي باسم حزبه فتحي العيادي، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «قلب تونس» أسامة الخليفي، تمثيله في اجتماع «الاتحاد البرلماني الدولي» في العاصمة النمساوية فيينا. وأثارت مداخلة الخليفي في الاجتماع ردود فعل ساخطة، بلغت حدّ استقالة نواب وقيادات من الحزب الذي هرب رئيسه، نبيل القروي، المطلوب لدى القضاء التونسي في قضايا تهرّب ضريبي وتبييض أموال، إلى الجزائر، حيث أُلقي القبض عليه بداية شهر أيلول في محافظة تبسة الحدودية مع تونس، ليواجه أحكاماً بالسجن هناك أو ترحيلاً إلى بلاده. وأتت «صيحة الاستغاثة» التي أطلقها الخليفي حول «خطر سعيد على الديمقراطية وانقلابه على برلمان شرعي منتخب»، بمفعول عكسي، بعدما تلقّاها الفاعلون السياسيون كمحاولة لإقحام أطراف دولية في عملية إعادة مؤسسة لا تناقَش شرعيتها بقدر ما تناقَش استخداماتها كغطاء للسياسيين من أجل تنفيذ صفقات مشبوهة، والانتفاع بمنظومة الامتيازات التي توفّرها ليس أكثر، لا سيما في ظلّ حصيلة ضعيفة للقوانين والقضايا التي اشتغل عليها النواب طيلة دورتَين نيابيتَين كاملتَين.

مع ذلك، تُعوّل «النهضة» وحلفاؤها على «معجزة» بأيادٍ غربية، تعيد سعيد إلى إدارة الشأن العام تشاركياً، ويكون للأحزاب نصيب من القرار فيها. وتطرح الحركة في هذه المرحلة مقترحاً جديداً، على رغم ما تعيشه من مخاض حاسم بعد تعويض الغنوشي للمكتب التنفيذي للحزب بآخرين موالين له، ما ولّد حالة من الغضب والاستهجان داخل «النهضة». ويتمثّل المقترح في انتخابات مبكرة تشريعية بعد حلّ البرلمان، على أن ترافقها انتخابات رئاسية أيضاً بعد تعديل القانون الانتخابي والنظام السياسي في البلاد. وأنبأت تصريحات سعيد المتتالية في الآونة الأخيرة، بأن هذا المقترح مرفوض من قِبَله تماماً، وبأنه لا نيّة لديه لاعتماد حلّ تطرحه الأحزاب خصمة كانت أو صديقة، فيما يتّجه نحو انتظار كلمة القضاء في الجرائم الانتخابية التي بقيت معلّقة لسنتَين في أروقة المحاكم، وفي قضايا فساد تخصّ نواباً وسياسيين، بما «ينقّي»، من وجهة نظره، الساحة السياسية، ويجعل البناء من جديد ممكناً.