هذه خلاصة القرار الرقم 106/2017 الصادر عن مجلس شورى الدولة في تشرين الأول الماضي، رداً على مراجعة تمّ التقدّم بها مرّتين، لفرض رقابة قضائيّة على التصرّف غير الدستوري وغير القانوني للسلطة بالمال العام، وكي لا يجاز للدولة صرف أي مبلغ لا يتعلق مباشرة بتأمين الخدمات الأساسية إلى حين عودة السلطة، بشقيها الإجرائي والتشريعي، إلى احترام الدستور والقانون.

المرّة الأولى كانت في أيار 2015. حينها اعتذر مجلس الشورى عن عدم اتخاذ أي إجراء، بحجّة أن المستدعين تقدّموا بمطلب يعني جميع اللبنانيين، لا أشخاصهم بالتحديد. أمّا المرّة الثانية، فكانت بعد صدور حكم المجلس الدستوري في أيلول الماضي الذي أكّد أن «عدم إقرار موازنة عامّة سنويّة للدولة وعدم وضع قطع حساب لكل سنة يشكّلان انتهاكاً فاضحاً للدستور»، وبالتالي «لا يجوز للدولة الجباية والإنفاق إلّا بصكّ تشريعي يتجدّد سنوياً وهو بالتحديد الموازنة».

ألا يعني اللبنانيين أن السلطة تحصّل وارداتها منهم،

بالنهب والسلب؟

إذاً، قرار مجلس شورى الدولة الرقم 106 يقرّ بأن تخطّي السلطتين الإجرائيّة والتشريعيّة للدستور حاصل، لكن محاسبتهما ليست بيد القضاء، بل بيد الشعب. بمعنى أوضح، يقول القضاء إن الناس إذا ارتضوا أن يكونوا ضحايا نهب متمادٍ، فليتحملوا نتائجه. لديهم الخيار بين أن يكونوا حكماً أو أن يبقوا ضحايا.

ومن هذه الزاوية تماماً، نقارب الانتخابات النيابية.

حصيلة عقد من نهب المال العام

منذ نهاية سنة 2005 حتى اليوم، كلّ الموارد التي حصّلتها السلطة كانت من دون أي سند قانوني، أيضاً كلّ الإنفاق الذي قامت به، وكلّ الاستدانة التي رتبتها كانت من دون سند شرعي. هذا لا يعني بتاتاً أن ما حصل قبل نهاية سنة 2005 كان شرعياً، لكن الموضوع يحتمل أخذاً ورداً، إذ كانت الموازنات تأتي ناقصة وبعد أوانها الدستوري. أما بدءاً من 1 شباط 2006، فقد أتى القرار الرقم 5/2017 الصادر عن المجلس الدستوري ــ أعضاؤه معيّنون من أركان سلطة الأمر الواقع ــ نهائياً، وملزماً لجميع السلطات العامّة، وحاسماً لكلّ النقاش الذي لم يكن له مبرر أصلاً كون النص الدستوري واضحاً وضوح الشمس.

قد يقول قائل إن هذه مسائل نظريّة وإن أموراً مماثلة تحصل في بلدان أخرى. لكن ذلك غير صحيح.

في الولايات المتحدة الأميركيّة مثلاً، تتوقف الإدارات عن الجباية والإنفاق إذا لم يتم إقرار الموازنة في موعدها، فيضطر السياسيون، أمام ضغط الواقع الناجم عن خلافاتهم، إلى تخطي هذه الخلافات وإقرار الموازنة. وهذا ما حصل منذ بضعة أيام، إذ توقّفت الإدارة لبضع ساعات. وقبلها في تشرين الأول 2017 توقّفت لسبعة عشر يوماً، ومكث أكثر من 800 ألف موظف في بيوتهم، واستمرّ نحو 1.5 مليون آخرين في عملهم من دون قبض أجورهم، فيما توقف دفع الفوائد على الدين العام. ذلك أن الحكّام في الولايات المتحدة، على الرغم من جبروتهم، لا يجرؤون على التصرف بمال الناس من دون سند شرعي.

في المقابل، قد يقول آخر إن التشبيه والمقارنة لا يفيدان، ويسأل ما تأثير التصرّف غير الشرعي بالمال العام عليه؟ لنوضح عن أيّ مبالغ نتكلم.

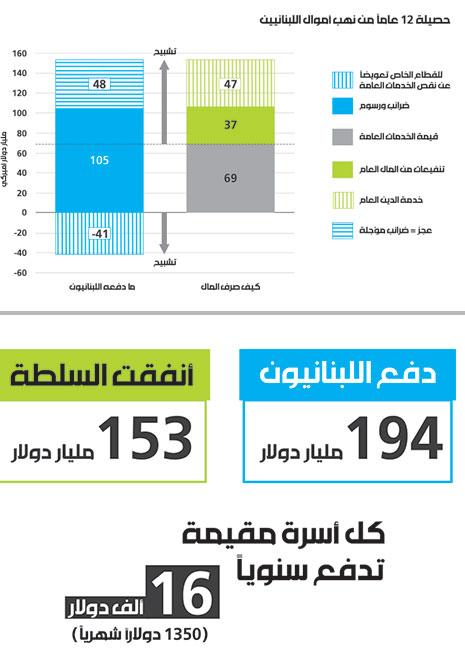

وفقاً لمنشورات وزارة المال، وخلال 12 سنة، بين أول 2006 ونهاية 2017، تم وضع اليد على 157 ألف مليار ليرة (104 مليارات دولار أميركي)، وتم إنفاق 230 ألف مليار ليرة من أموال الناس (153 مليار دولار)، هذا من دون احتساب إنفاق مصرف لبنان وهندساته، منها 70 ألف مليار ليرة على الفوائد (47 مليار دولار أميركي) و156 ألف مليار ليرة (106 مليارات دولار أميركي) على الخدمات النافعة والتنفيعات. فيكون الإنفاق على بشاعة علله وتشوّهاته أقل مما تم وضع اليد عليه. وإذا اعتبرنا أن التنفيعات تمثل 35% من الإنفاق، وهو الحد الأدنى، يكون اللبنانيون واللبنانيات قد دفعوا إلى السلطة من أموالهم مرّة ونصف مرّة ما قدّمته لهم من خدمات عامّة. والواقع أن تخلّف الخدمات العامة، كمّاً ونوعاً، من كهرباء وماء واتصالات ونقل وتعليم... يجبرهم على التعويض عن نقصها بشراء بدائل منها من القطاع الخاص. وقد بلغت قيمة هذه المدفوعات «التعويضيّة» عن رداءة الخدمات العامّة، بحسب الحسابات الوطنيّة 41 مليار دولار. لكن ما يدفعه اللبنانيون لا يقتصر على ما يدفعونه للدولة وما يدفعون تعويضاً عن تقصير خدماتها، بل هم يتحمّلون أيضاً ما أضيف على الدين العام، لأن الدين العام ليس سوى مبالغ سوف يدفعونها في شكل مؤجّل، هم وأولادهم، معزّزة بما يضاف إليها من فوائد.

فيكون مجمل ما تكبده اللبنانيون، أفراداً وأسراً ومؤسسات 290 ألف مليار ليرة (194 مليار دولار)، أي ما يمثل، لكلّ أسرة لبنانية مقيمة، نحو 16 ألف دولار عن كلّ سنة، أو 1350 دولاراً شهرياً، ربعها فقط يترجم خدمات عامّة نافعة.

ألا يعنيهم ذلك؟

ألا يعنيهم أن السلطة تحصّل وارداتها منهم، بالنهب والسلب، ولا تقدم حساباً عن إنفاقها، وأنهم يرضخون أمام القوة أو التهديد بها، بينما هي تستخدم المال المسلوب لتعزيز قوتها ولجعلهم يرتضونها لخوفهم منها، وهم في أحسن الأحوال رعايا لدى السلطان؟

أما الدولة فهي تجبي وارداتها منهم عبر ضرائب يوافق على جبايتها ممثلوهم المنتخبون سنة فسنة بعد أن يتحقّقوا من أن إنفاق المال العام خلال السنة المنقضية قد حصل وفق الأنظمة وعلى الأغراض التي وافقوا عليها، ولهذا السبب أنشئت المجالس التمثيلية وأصبح الناس مواطنين ومواطنات.

بماذا نختلف عنهم؟

في وقت ينشغل فيه زعماء الأمر الواقع بالانتخابات وباستعادة ثقة فقدوها، ويسعون إلى إشغال البلد والناس عن همومهم، لا ننسى أننا مسؤولون عن دولة شوّهوا كل مقوماتها، ونخوض الانتخابات لبنائها واستعادة الناس شعورهم بشرعيتها وفاعليتها.

نعرف جيداً أن زعماء الأمر الواقع لا يكترثون بدستور ولا بقوانين، ولا يستذكرونها إلا إذا احتاجوا الى استخدام تفسيراتهم الملتوية لبعض مقاطعها لتزيين نزاعاتهم العنترية. هذا معلوم ومفهوم، لأن سلطة الأمر الواقع تقوم أصلاً على بث القلق وادعاء احتوائه في الوقت ذاته، وباستمرار.

لكن المؤسف أن الناس هم أيضاً لا يثقون بدستور ولا بقوانين، ولا يعتبرون بالتالي أن لهم حقوقاً كمواطنين ومواطنات في دولة، فيعيشون في قلق دائم، قلق على أمنهم ودخلهم وصحتهم وأولادهم وحاضرهم ومستقبلهم، فيهاجرون أو يبيعون ولاءهم لزعيم من هنا أو من هناك لتحصيل ما بات يعتبر مكسباً ومنفعة وخدمة عوضاً عن أن يكون حقاً.

حتى اليوم، لم ترسل الحكومة مشروع موازنة سنة 2018 إلى مجلس النواب ولا ناقشته أصلاً، ولا رئيس الجمهورية ألزم الحكومة بإرسال مشروع الموازنة وفقاً للدستور الذي يحدًد وظيفة الرئيس «بالسهر على حمايته»، ولا مجلس النواب حاسب الحكومة.

عوضاً عن ذلك، «درس» مجلس الوزراء وأقرّ، في جلسته المنعقدة في 5 شباط 2018، «مشروع قانون مقدّماً من وزير المال علي حسن خليل، يرمي إلى توسيع مهلة تطبيق القاعدة الاثنتي عشرية وربطها بإقرار موازنة عام 2018 بدلاً من أن تكون محصورة بشهر كانون الثاني فقط، كما تنص عليها المادة 86 من الدستور». أمّا الغاية من إصدار هذا القانون فهي تعطيل الدستور، علماً بأن خرق الدستور بدأ منذ 12 سنة وهو مستمر كل يوم حتى من دون صدور هذا القانون العجيبة.

شرح وزير المال موقفه ونفى لجريدة «الأخبار» أن يكون المرسوم دليلاً على تأخير صدور الموازنة، مؤكداً أن الاتفاق بين الرؤساء الثلاثة حسم ضرورة الإسراع بإصدار الموازنة. وأقرّ خليل بأن مشروع المرسوم غير دستوري، «لكن في ظل عدم صدور الموازنة، عليّ أن أغطّي قانوناً الإنفاق والجباية، بهدف استمرار المرفق العام، لأن إجازة الإنفاق وفق القاعدة الاثنتي عشرية، انتهت يوم 31 كانون الثاني».

واللافت أن نص مشروع القانون العجيبة مطابق حرفياً للقانون العجيبة الآخر الذي صوّت عليه مجلس النواب تحت الرقم 717 في 3 شباط 2006 أيام الحكومة التي رئسها فؤاد السنيورة، و«أجاز إقرار الجباية والإنفاق لغاية صدور موازنة 2006».

هذا التلاقي يستأهل بضع ملاحظات:

في سياق المنطق الشكلي الذي يدّعي أركان سلطة الأمر الواقع اتباعه للالتفاف على الدستور، يجدر لفت نظرهم إلى أنه لا داعي لإصدار قانون جديد يطيح الدستور لكون القانون الرقم 717 ما زال يقوم بالواجب باعتبار أن موازنة سنة 2006 لم تصدر حتى اليوم، وهي لن تصدر أبداً.

يتبين أيضاً في هذا المجال، حيث يبرّر الإنفاق غير الدستوري بقانون، كما في موضوع «قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص» حيث يجري طمس كلف المشاريع ومعدلات الفوائد على الدين، أن وزيراً من حركة أمل يطرح النص نفسه الذي سبق أن طرحه وزراء حكومة فؤاد السنيورة في مرحلة الاحتدام الظاهري بين فريقي 8 و14 آذار، ووقفت حركة أمل في حينه ضده ورفعت الصوت عالياً.

هل نسي أحد الـ 11 ملياراً التي لفتنا النظر إليها سنة 2008 لكونها تمثل الإنفاق خلال فترة 2006 إلى 2008 الذي فاق سقف «القاعدة الاثنتي عشرية» المزعومة الواردة في القانون 717 والتي حوّلها نبيه بري إلى فضيحة العصر بعدما صوّت وكتلته في مجلس النواب على هذا القانون، وقبل أن يقوم وزير المال من كتلته بالإنفاق سنداً إلى تلك القاعدة الواهية وبما يفوق سقفها؟

لكن المفارقة الأبرز تكمن في تغطية رئيس الجمهورية ميشال عون كل ما يجري، منذ توليه رئاسة الجمهورية، ليس فقط خلافاً لمسؤولية رئيس الجمهورية عن «احترام الدستور»، بل أيضاً قياساً على تركيزه وأنصاره وكتلته خلال عشرين سنة على محاسبة ما سموه «الحريرية السياسية»، وصولا إلى إطلاق شعار «الإبراء المستحيل». هذا من دون إغفال أدوار جماعات الاعتدال والمقاومة في تغطية ما يجري.

فما كان معنى هذا الخلاف؟ هل انطلق من اعتبار السياسات المالية التي اتبعت منذ مطلع التسعينيات خاطئة لأنها أدت إلى تراكم الدين العام وإلى تشوهات عميقة في الاقتصاد وفي المجتمع وفي الإطار المؤسسي للدولة؟ أم أن هذه المسائل الخطيرة لم تكن سوى حجة استخدمت لحشد تأييد الأنصار مقابل منافس سياسي ممسك بالسلطة توصلاً إلى المشاركة في تلك السلطة والدخول في النادي، ومن ثم اتباع السياسات نفسها التي كان يجري انتقادها؟ عندها يصبح قول فؤاد السنيورة إن الانتقادات الموجهة إلى السياسات التي كان يتبعها كانت انتقادات «كيدية» قولاً صحيحاً.

إنما الأهم أن ما يسمى سياسة في لبنان لا يعدو كونه تنافساً على أدوار في أداء المسرحية البشعة نفسها، من دون أي إطلال على السياسات، وبالتالي على مصالح الناس وهمومهم. هذا ما عبّر عنه وزير المال عندما قال إن «الاتفاق بين الرؤساء الثلاثة حسم ضرورة الإسراع بإصدار الموازنة»، وكأن ثمة هيئة دستوريّة اسمها الرؤساء الثلاثة، أو كأنما عدم اتفاق هؤلاء الأشخاص يبرّر عدم وضع موازنة، أي الاستمرار بنهب مال الناس والتصرّف به من دون شكليات، بينما اتفاقهم يبرّر أيضاً الاستمرار بنهب مال الناس والتصرّف به، إنما مع موازنة لا تعدو كونها إجراء شكلياً، لأنها غير شاملة، وآتية من بعد حصول الإنفاق وغير مترافقة مع حسابات السنة السابقة.

في الختام، وسواء من خلال مشاهدة المسرحية السياسية أو من خلال الأحكام القضائية للمجلس الدستوري ولمجلس شورى الدولة، فإن اللبنانيين واللبنانيات مخيّرون بين أن يظلوا الضحية، فيُسلبوا أموالهم وحقوقهم، فيما يتلهون بالمسرحية المملّة الجارية بمناسبة الانتخابات، أو أن يصبحوا الحكم ويحوّلوا الانتخابات إلى مناسبة لبناء دولة وليتحوّلوا إلى مواطنين ومواطنات في دولة.

* الأمين العام لحركة مواطنون ومواطنات في دولة

="" title="" class="imagecache-465img" />

للصورة المكبرة انقر هنا

البنية التحتية الأميركية!

في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تكوين البنى التحتية في الولايات المتحدة على مدى 10 سنوات مقبلة، رُصدت مساهمة مباشرة من الخزينة الأميركية (وغير مساهمة القطاع الخاص في هذه الخطة)، قيمتها 200 مليار دولار أميركي، أي المبلغ نفسه الذي سُلِب من اللبنانيين في السنوات العشر الماضية.

البنية التحتية الأميركية!

في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تكوين البنى التحتية في الولايات المتحدة على مدى 10 سنوات مقبلة، رُصدت مساهمة مباشرة من الخزينة الأميركية (وغير مساهمة القطاع الخاص في هذه الخطة)، قيمتها 200 مليار دولار أميركي، أي المبلغ نفسه الذي سُلِب من اللبنانيين في السنوات العشر الماضية.